お気軽にお問い合わせください

SEO対策とは?具体的なやり方と上位表示される仕組みを徹底解説!

2025年06月05日更新日:2025年06月06日

インターネットで何かを調べるとき、検索エンジンを使うことが多いですよね。

検索エンジンとは、例えば「Google(グーグル)」や「Yahoo(ヤフー)」のことです。これらの検索エンジンは、入力した言葉にぴったり合う情報を探して、結果を表示してくれます。

では、自分の作ったウェブサイトを多くの人に見てもらいたいときには、どうしたらよいのでしょうか?

そこで重要になるのが「SEO対策」という方法です。SEO対策とは、簡単に言うと、検索エンジンで自分のサイトが上の方に表示されるように工夫することです。SEO対策がうまくいくと、多くの人にサイトを見てもらいやすくなり、知名度が上がったり、ビジネスの売り上げが伸びたりするメリットがあります。

この記事では、SEO対策がどんなものかをわかりやすく説明し、具体的にどんなことをすればいいのか、そしてなぜその方法で上位表示ができるのか、その仕組みまでしっかり解説していきます。

SEOとは?検索エンジン最適化の基本知識

SEO(検索エンジン最適化)は、ウェブサイトを検索エンジンに適切に評価されやすくするための施策を指します。

具体的には、ユーザーがGoogleなどの検索エンジンで特定のキーワードを入力した際に、自社サイトが上位に表示されるよう工夫することです。SEO対策とは、サイトの構造やコンテンツの質を改善し、検索エンジンのアルゴリズムに沿った最適化を行うことを意味します。

これにより、自然検索からのアクセス増加を目指します。総務省の調査によれば、日本のインターネット利用者が情報を探す際に、91.2%が検索サイト(Google, Yahoo!など)を利用しています。(出典:令和5年通信利用動向調査報告書(世帯編)(総務省))

SEOの定義と目的

SEOとは「Search Engine Optimization」の略で、検索エンジンの検索結果で自社サイトの露出を高める技術や手法を指します。

目的は、広告費をかけずに自然検索(オーガニック検索)からの訪問者を増やし、ビジネスの認知度や売上向上につなげることです。

例えば、商品名やサービス名を検索したユーザーに対して、関連性の高いページを上位表示させることで、信頼性のある情報提供が可能になります。SEO対策とは単なるキーワードの詰め込みではなく、ユーザーのニーズを的確に満たすコンテンツ作りが重要です。

SEM・広告との違い(経営者向け)

SEM(Search Engine Marketing)は、SEOを含む検索エンジンを活用したマーケティング全般を指します。SEMには「リスティング広告」などの有料広告も含まれ、即時的なアクセス増加が期待できますが、その分コストも発生します。

一方、SEO対策とは無料で自然流入を増やす施策であり、長期的な効果を目指すものです。経営者にとっては、短期間で結果を出したい場合はSEM広告を活用し、持続的な集客基盤を作るためにSEO対策を並行して進める戦略が望ましいでしょう。

経済産業省の調査によると、デジタル広告費の増加に伴い、SEOとSEMの両方をバランス良く活用する企業が増加傾向にあります。

検索順位の仕組み(クロール・インデックス・ランキング)

検索エンジンは、ウェブ上の情報を収集・整理し、ユーザーの検索意図に合ったページを表示します。そのプロセスは大きく3段階に分かれます。

- クロール:検索エンジンのロボットがウェブページを巡回し、情報を収集

- インデックス:収集したページ情報をデータベースに登録し、検索可能な状態へ

- ランキング:ユーザーの検索キーワードに対して、関連性や信頼性を評価して表示順位を決定

この評価基準は検索エンジンごとに異なりますが、Googleの場合、コンテンツの質、ユーザー体験、ページの読み込み速度、モバイル対応など多角的な要素が影響します。

SEO対策とは、この仕組みを理解し、サイトを最適化することです。最新のアルゴリズム情報はGoogle公式ブログなどで随時公開されており、正確な情報収集が欠かせません。

SEO対策を始める前に知っておくべき考え方

SEO対策とは、単に検索エンジンで上位表示を狙う施策ではありません。

まずはその基本的な考え方を押さえることが成功の鍵です。検索エンジンのアルゴリズムは日々進化しており、ユーザーにとって価値ある情報を提供することが最も重要視されています。

そのため、SEO対策を始める前に、ユーザー視点と検索エンジンの評価基準の両方を理解することが必要です。

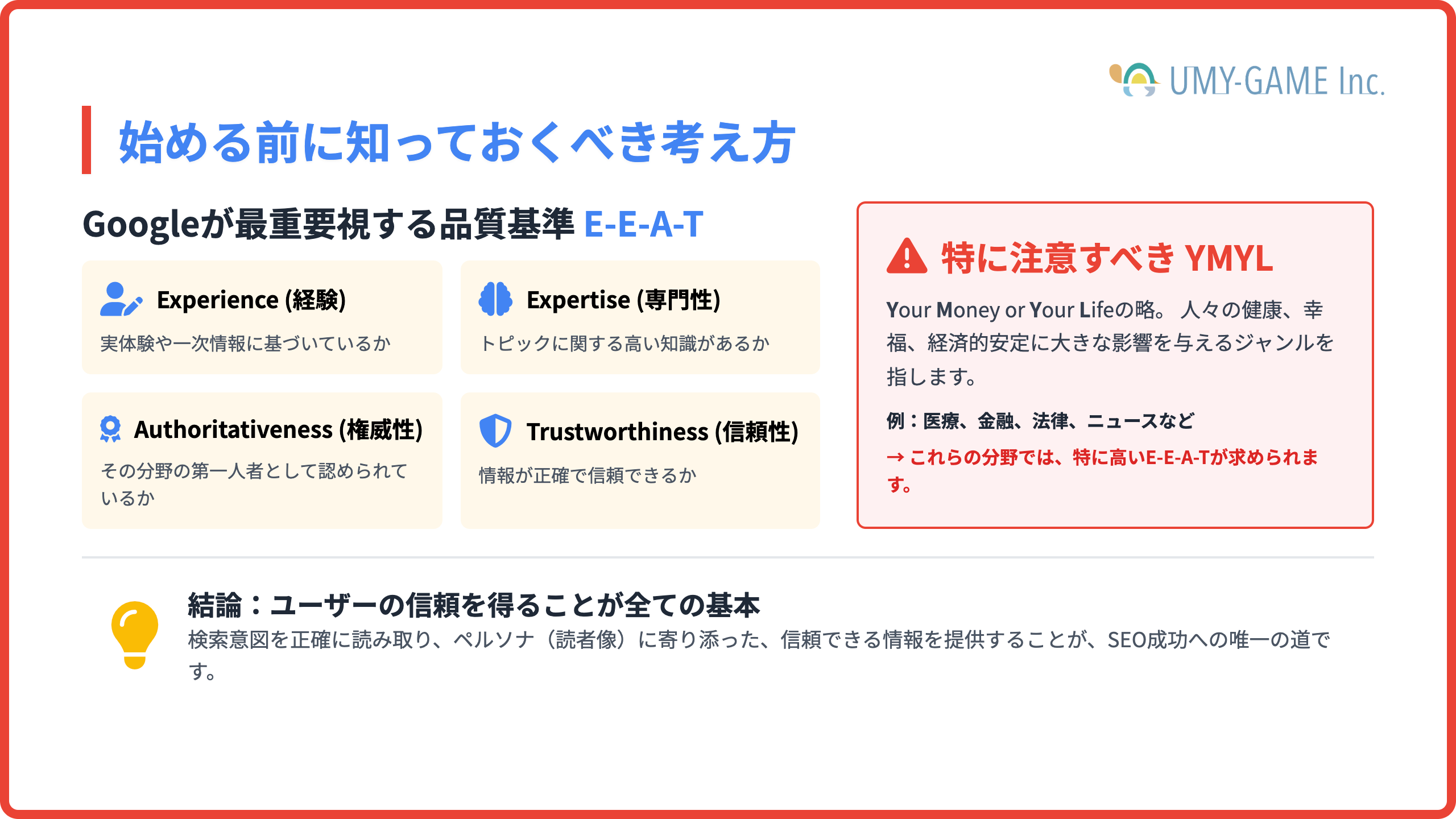

E-E-A-TとYMYLの重要性

近年、GoogleはE-E-A-T(Experience=経験、Expertise=専門性、Authoritativeness=権威性、Trustworthiness=信頼性)を評価基準に重視しています。

特にYMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる、健康や金融、法律など人の生活に大きな影響を及ぼすジャンルでは、信頼できる情報提供が不可欠です。例えば医療情報を発信する場合、専門家の監修や一次情報の引用が求められます。

これらを満たすことで、検索エンジンから高い評価を得やすくなります。

検索意図とコンバージョンの関係

SEO対策では、ユーザーの検索意図を正確に把握することが成果につながります。

検索意図は大きく「情報収集型」「比較検討型」「購入意欲型」に分けられ、それぞれに適したコンテンツを用意する必要があります。例えば、購入意欲型のキーワードで上位表示されても、情報収集型の内容ではコンバージョン率が低くなります。

したがって、検索意図に沿った情報設計が成約率や問い合わせ数の向上に直結します。

ペルソナ設定とキーワード選定の基本(マーケ担当・ブロガー向け)

効果的なSEO対策には、ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を具体的に設定することが欠かせません。

年齢、性別、職業、興味関心、悩みなどを詳細に描くことで、彼らが使うキーワードや検索行動を予測しやすくなります。次に、ペルソナにマッチしたキーワードを選定し、競合性や検索ボリュームをチェックします。

キーワードは単一語よりも複数語のロングテール型を意識すると、ニッチなニーズに応えやすくなります。これにより、無駄な広告費を抑えつつ、質の高い流入が期待できます。

SEO対策とは、単なるテクニックではなく、ユーザーの信頼を得て価値ある情報を届けるための戦略です。

E-E-A-TやYMYLの理解、検索意図に応じたコンテンツ設計、そしてペルソナを基にしたキーワード選定を的確に行うことで、検索エンジンから高評価を得て安定した集客とコンバージョン向上につながります。

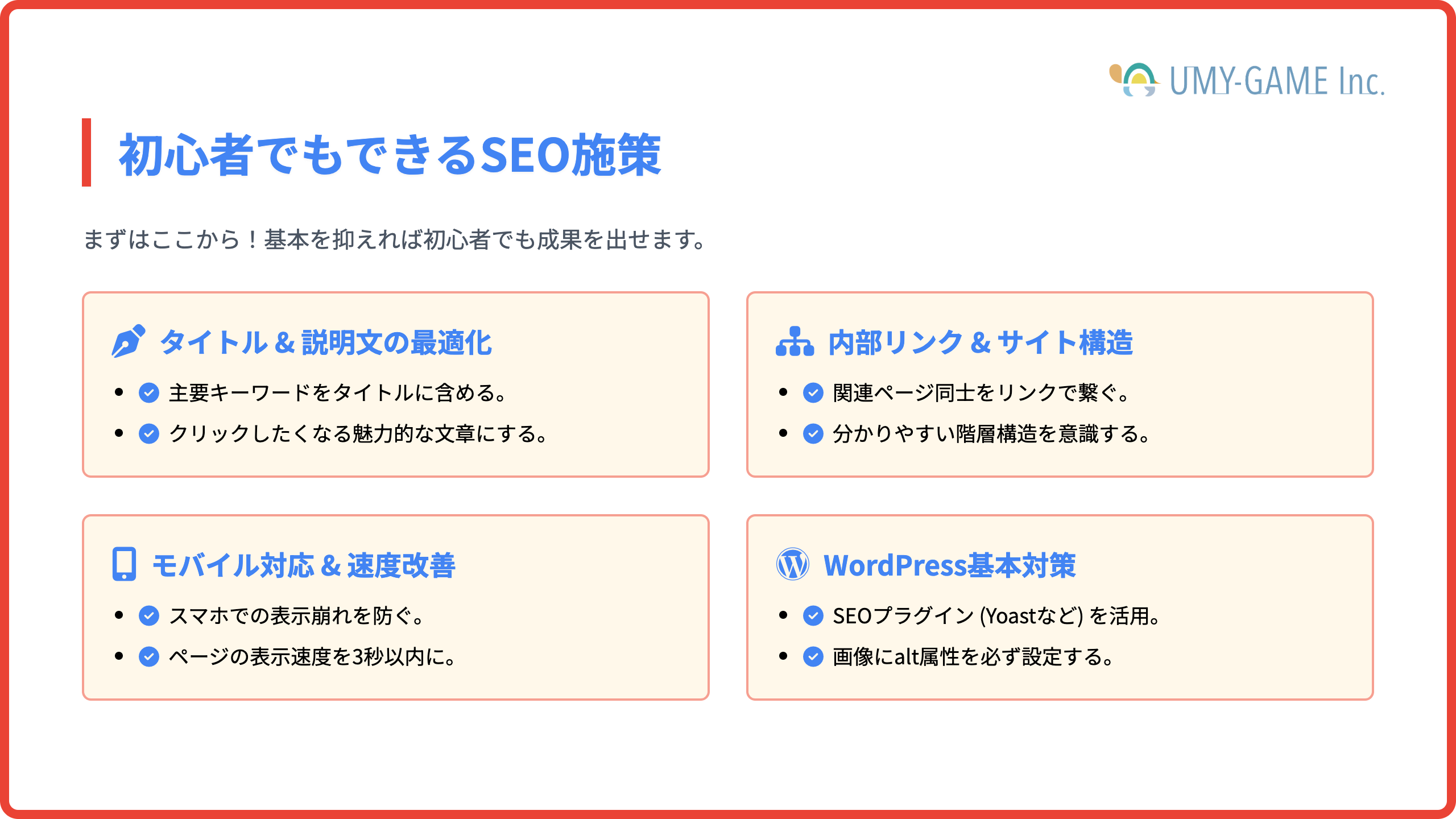

初心者でもできるSEO施策|最低限やるべきこと

SEO(検索エンジン最適化)は、検索結果で自分のサイトを上位に表示させ、より多くの訪問者を集めるための重要な施策です。「難しそう」と感じるかもしれませんが、基本をしっかり押さえれば、初心者でも十分に成果を出すことができます。

SEO初心者がまず取り組むべき4つのポイントを、チェック項目付きでわかりやすく解説します。

タイトルとメタディスクリプションの最適化

SEO対策の第一歩は、検索結果に表示される「タイトル」と「説明文(メタディスクリプション)」の見直しから始まります。

タイトルのポイント

- ページの内容を正しく反映させる

- 主要キーワードを含める(例:「SEO 初心者」「ブログ 集客」など)

- 興味を引く自然な表現にする(例:「初心者でもできる簡単SEO対策」など)

メタディスクリプションのポイント

- ページの概要を簡潔に説明(50〜120文字程度が目安)

- ユーザーのクリックを促す文面に

- キーワードを含めて検索との関連性を高める

内部リンクとサイト構造の整備

検索エンジンは、サイト内のリンク構造から情報の優先順位や関連性を読み取ります。そのため、内部リンクの最適化と構造整理がSEOの土台になります。

内部リンクのコツ

- 関連ページ同士をリンクでつなげる

- 「おすすめ記事」「関連記事」などを設置

- サイト全体を巡回しやすくする(ユーザーにも親切)

サイト構造のポイント

- トップページ → カテゴリ → 記事 という階層構造を意識する

- 重要なページにはより多くのリンクを集中させる

- パンくずリストを設置して階層構造を明示する

モバイル対応とページ速度改善

スマートフォンからのアクセスが主流になった現在、モバイルでの見やすさとサイトの読み込み速度はSEOに直結する重要要素です。

モバイル対応

- スマホで文字や画像が崩れないようレスポンシブ対応する

- ボタンやリンクの押しやすさを確保する

- Googleの「モバイルフレンドリーテスト」で確認できる

ページ速度改善

- 画像は圧縮して軽量化

- 不要なJavaScriptやCSSを削除

- 表示速度の目安は3秒以内が理想

WordPressで行う基本SEO対策(ブロガー向け)

WordPressを使っている方は、プラグインや標準機能を活用することで、手軽にSEO対策を実施できます。

推奨プラグイン

- Yoast SEO

- All in One SEO Pack

これらのプラグインを使うと、タイトルやメタディスクリプションの設定が簡単にできます。

その他の設定ポイント

- カテゴリーとタグを適切に使い分ける(無駄に増やさない)

- 画像にはalt属性を記入する(画像が何を表すかを明示)

- サイトの定期的なバックアップ・更新も忘れずに行い、安全性と安定性を保つ

SEO初心者向けチェックリスト

| チェック項目 | 内容 | 実施状況 |

|---|---|---|

| タイトルとメタディスクリプションの最適化 | キーワードを含め、クリックを促す文面にする | 〇 / ✕ |

| 内部リンクの整備 | 関連ページを適切につなぎ、階層構造を意識する | 〇 / ✕ |

| モバイル対応 | スマホ表示の最適化とページ速度の改善 | 〇 / ✕ |

| WordPress基本SEO | プラグイン導入・属性設定・更新の実施 | 〇 / ✕ |

SEOに強いコンテンツを作る方法

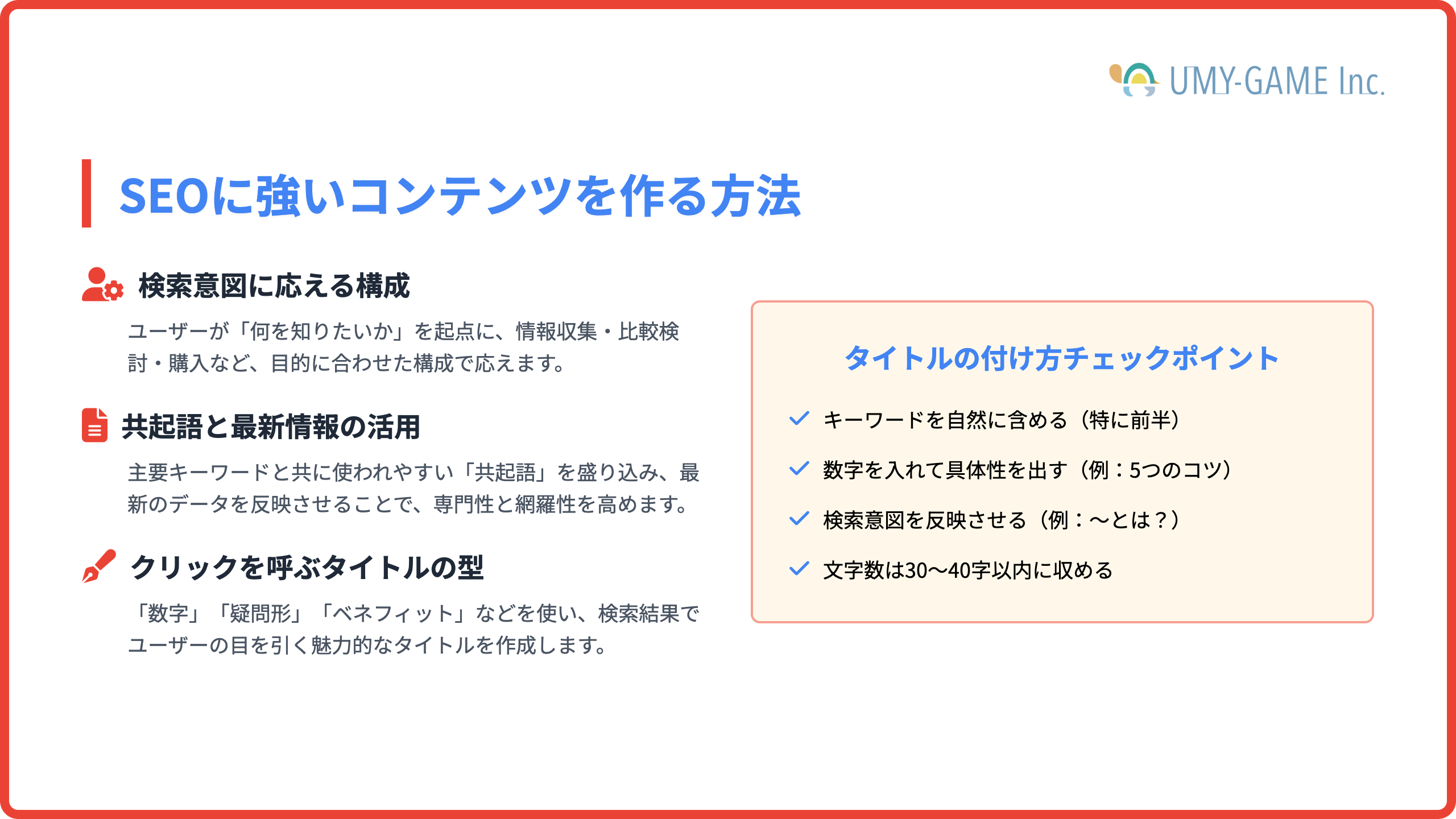

SEO対策とは、検索エンジンでの上位表示を目指し、ユーザーの検索意図に合ったコンテンツを提供することを指します。ここでは「SEOに強いコンテンツを作る方法」について、具体的なポイントを押さえて解説します。

検索意図に対応する構成と文章の作り方

コンテンツの基盤は、ユーザーが何を知りたいのかを正確に理解することです。

検索意図は大きく「情報収集型」「比較検討型」「購入・行動型」に分けられ、それぞれに応じた構成が求められます。たとえば、情報収集型では詳しい背景説明や関連知識を丁寧に盛り込み、購入型では商品の特徴やメリット、口コミを分かりやすく伝えることが重要です。

文章は専門用語を避け、誰にでも理解できる表現で書くことが信頼性を高めます。

共起語と最新情報の活用

SEO対策においては、主要キーワードだけでなく関連語や共起語を自然な形で盛り込むことが効果的です。

共起語とは、主要キーワードと一緒に使われやすい言葉のことで、文章の網羅性と専門性を高める役割を持ちます。たとえば「SEO対策とは」というキーワードに対しては、「検索順位」「コンテンツ」「キーワード選定」「被リンク」などが共起語として挙げられます。

さらに、最新の統計データやトレンドを反映させることで、信頼度が高まり検索エンジンからの評価も向上します。

ユーザーが知りたいことを網羅する方法

ユーザーの疑問や悩みを漏れなくカバーするためには、検索結果の上位ページやQ&Aサイトを分析するのが効果的です。

競合他社のコンテンツを参考にしつつ、自サイトならではの切り口や具体例を加えることで差別化を図れます。また、見出しごとにテーマを明確にし、段落ごとに一つのポイントに絞ることで読みやすさが向上します。

例えば「SEO対策とは」の解説なら、基本の定義から具体的な手法、最新動向まで段階的に説明し、ユーザーの理解を深める構成が望ましいです。GoogleのE-A-T(専門性・権威性・信頼性)を意識し、情報の正確さと出典の明示も欠かせません。

SEOに強いタイトルの付け方(ブロガー向け)

SEO(検索エンジン最適化)において、タイトルの最適化は最も重要な要素のひとつです。検索結果で最初に目に入るタイトルは、クリック率(CTR)を大きく左右し、ページへの訪問数に直結します。特に個人ブロガーやアフィリエイターの方にとっては、記事の内容と同じくらいタイトルの出来が重要です。

1. メインキーワードを自然に含める

検索上位を狙うには、ユーザーが実際に検索する**「メインキーワード」を必ずタイトルに含める**ことが大前提です。

例:

- ✕「初心者向けガイド」

- ◎「SEO対策とは?初心者でもわかる基本と最新ポイント」

キーワードはタイトルの前半に入れると効果が高まります。Googleは特にタイトルの前方を重視しているためです。

2. ユーザーの検索意図を捉える

タイトルは「検索している人が何を知りたいか(検索意図)」を反映している必要があります。たとえば、検索意図が「始め方」「おすすめ」「費用感」などの場合、それを明示する言葉を使うとクリックされやすくなります。

例:

- 「SEO対策の始め方|初心者におすすめの無料ツール5選」

- 「ブログのアクセスを増やすには?SEOの基本から解説」

3. 数字・疑問形・比較表現を活用する

ユーザーの注意を引くには、「数字」や「疑問文」「比較表現」を用いるのが効果的です。

● 数字を入れる

→「◯選」「◯つの理由」などで具体性を出す

例:

- 「初心者がまずやるべきSEO対策7選」

- 「SEOキーワード選定のコツ5つ」

● 疑問形にする

→「〜とは?」「〜の理由は?」などで検索意図を明示

例:

- 「SEOとは?初心者にもわかりやすく解説」

- 「なぜ検索順位が上がらない?失敗例と改善策」

● 比較やベネフィット表現

→「〜と比較」「〜する方法」など具体的に伝える

例:

- 「無料と有料SEOツールを徹底比較」

- 「アクセスが2倍に増えたSEOのやり方とは」

4. 文字数は30〜40文字以内がベスト

Googleの検索結果では、約30〜40文字程度でタイトルが省略されずに表示されます。長すぎると「…」で切れてしまい、重要な部分が見えなくなる可能性があります。特にスマホユーザーが多い現在では、簡潔で要点を押さえた表現がより求められます。

5. 信頼性・網羅性も意識する

魅力的なタイトルをつけても、中身が薄ければユーザーは離脱し、SEO評価も上がりません。タイトルで期待させた内容にしっかり応えるために、次のようなポイントも意識しましょう:

- 共起語や関連キーワードも自然に含めて構成

- 公的機関や信頼できるメディアの情報を引用して根拠を示す

- ユーザーが次に知りたいことを先回りして網羅

これにより、検索エンジンからの評価も、ユーザーからの満足度も高まりやすくなります。

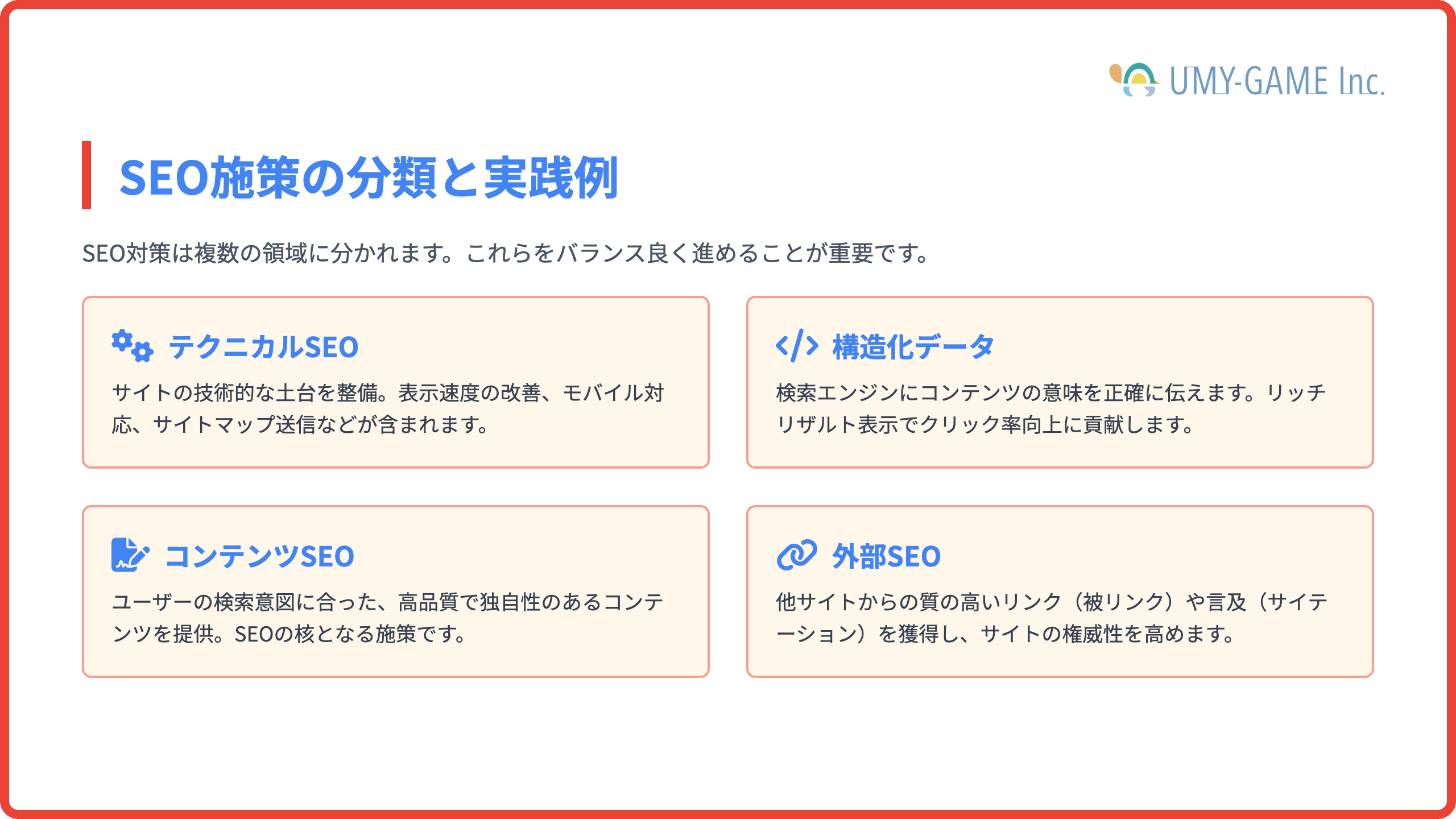

SEO施策の分類と実践例

SEO施策とは、検索エンジンの評価を高め、ウェブサイトの表示順位を向上させる一連の取り組みを指します。

大きくは「テクニカルSEO」「構造化データの活用」「コンテンツSEO」「外部SEO」の4つに分類され、それぞれが相互に補完し合いながら効果を発揮します。以下に各カテゴリの特徴と実践例を紹介します。

テクニカルSEO(内部対策の全体像)

テクニカルSEOはウェブサイトの構造や技術的な側面を最適化することです。

具体的にはサイトの読み込み速度改善、モバイルフレンドリー対応、クローラビリティの向上が主な施策となります。これらはユーザー体験を向上させるだけでなく、検索エンジンがサイトを正しく理解しやすくする役割も担います。

例えば、Googleのモバイルファーストインデックスに対応するためには、スマートフォンでの表示や操作性を重視する必要があります。サイトマップの整備やrobots.txtの適切な設定も重要です。

モバイルサイトの読み込み時間をわずか0.1秒改善するだけで、コンバージョン率が小売業で最大8.4%、旅行業で最大10.1%向上すると報告されています。ページの表示速度はユーザー体験に直接影響を与えるため、依然としてSEOやコンバージョン率改善において極めて重要な要素です。(出典:The latest mobile page speed data(Think with Google))

構造化データとスキーマの活用(マーケ担当向け)

構造化データとは、検索エンジンに情報の意味を明確に伝えるためのコード形式で、その代表例がスキーママークアップです。これを活用するとリッチスニペット(評価や価格、イベント情報などの詳細)が検索結果に表示され、クリック率向上が期待できます。

マーケティング担当者は、製品情報やレビュー、FAQなどのセクションに構造化データを適用することで、ユーザーにとって必要な情報を検索結果から直接得られる環境を整えられます。

構造化データを適切に実装して検索結果にリッチリザルト(詳細な情報)が表示されることで、クリック率(CTR)が大幅に向上したという報告が複数あります。例えば、ある食品関連企業ではCTRが82%向上し、別の映画レビューサイトでは25%向上したという事例がGoogleによって紹介されています。(※)

構造化データは検索結果の視認性を高め、ユーザーのクリックを促進する上で非常に有効な施策です。

※出典:構造化データ マークアップの仕組みの概要 | Google 検索セントラル(Google for Developers)

| ツール | 構造化データ生成 | 検証機能 | 導入難易度 |

|---|---|---|---|

| Google Structured Data Markup Helper | 〇 | 〇 | 低 |

| Schema.org | 〇 | ✕ | 中 |

| Merkle Schema Markup Generator | 〇 | 〇 | 低 |

コンテンツSEO(質と独自性の追求)

コンテンツSEOはユーザーの検索意図に合致した高品質な情報を提供する取り組みです。単にキーワードを詰め込むのではなく、専門性や独自性を持った内容でユーザー満足度を高めることが重要です。

例えば、製品レビュー記事では単なる商品の説明ではなく、実際の使い勝手や競合製品との比較を盛り込むことで、検索者の疑問解消につながります。加えて、定期的なコンテンツ更新もSEO評価の向上に寄与します。

最新の調査によると、Googleの検索結果1位のクリック率(CTR)は平均で約39.8%に達します。上位3位まで(1位〜3位)の合計クリック率は約61.6%を占めており、ユーザーの大部分が検索結果のより上位に表示されるサイトから情報を得ていることがわかります。

そのため、質の高いコンテンツを提供して検索順位を上げることは、サイトへのアクセスを増やす上で極めて重要です。(出典:Google Organic CTR History – Updated: June 2024(First Page Sage))

外部SEO(被リンク・サイテーション)

SEO(検索エンジン最適化)には、「自分のサイトの中で行う対策(内部SEO)」と「外からの評価を高める対策(外部SEO)」の2つがあります。

このページでは、外部SEOの基本である「被リンク」と「サイテーション」について、わかりやすくご紹介します。

被リンクとは?

被リンクとは、他のサイトから自分のサイトへリンクが貼られることです。これは、インターネットの世界で言う「おすすめ」や「紹介」にあたります。

たとえば、あなたのブログ記事が専門的で役に立つ内容だと、他の人が「このサイト参考になるよ」とリンクを貼ってくれるかもしれません。これが被リンクです。

Googleなどの検索エンジンは、「多くの人に紹介されているサイトは信頼できる」と判断し、検索結果の順位を上げてくれます。

被リンクの効果:

- 検索順位が上がりやすくなる

- Googleからの信頼が高まる

- サイトへのアクセスが増える

ただし、お金を払ってリンクを買ったり、無関係なサイトから大量にリンクをもらう行為は逆効果です。Googleはこうした「不自然なリンク」を見つけると、サイトの順位を下げることがあります。

サイテーションとは?

サイテーションとは、リンクがなくても自分のサイト名やお店の名前、住所、電話番号などがネット上で紹介されることです。

たとえば、飲食店の名前や住所がSNSの投稿や口コミサイトで紹介されていた場合、それもGoogleは「このお店は実際に存在して、話題になっている」と認識します。

これは特に、Googleマップでの上位表示(MEO対策)に大きく関係しています。

サイテーションの例:

- SNSで「〇〇歯科に行ってきた」と投稿される

- 地元のブログで店名と住所が紹介される

- 口コミサイトに電話番号と一緒に情報が載る

このように、いろいろな場所で「お店の情報」が自然に使われることが、Googleにとっての評価ポイントになります。

2025年の最新SEOトレンドと注意点

2025年の最新SEOトレンドと注意点について解説します。

まず、SEO対策とは何かを再確認すると、検索エンジンの検索結果で自社サイトの表示順位を上げる施策全般を指します。2025年は生成AIの活用や多様なメディア対応が重要なテーマとなっています。

生成AIとSEOの関係

生成AIはテキストやコンテンツを自動で生成する技術で、SEOにおいても活用が進んでいます。

Googleも生成AIを含む高度な言語モデルを検索結果の品質向上に利用しており、単なるキーワードの羅列ではなく、ユーザーの意図を深く理解したコンテンツづくりが求められます。

そのため、生成AIを使ってコンテンツを作成する際も、人間の編集や検証を欠かさず、正確性と独自性を担保することが大切です。

AI Overview(SGE)対策

2023年末よりGoogleはSearch Generative Experience(SGE)を導入し、検索結果に生成AIが作成した要約や回答を表示するようになりました。

これにより、ユーザーが検索結果ページで完結する傾向が強まり、従来のクリック率が減少する可能性があります。対策としては、FAQや詳細解説、専門性の高い情報を提供し、ユーザーがさらにサイトに訪れる動機づけを行うことが重要です。

信頼性の高い情報を示すために、出典や参考データを明記することも効果的です。

動画・画像・音声への対応

検索エンジンはテキストだけでなく、動画や画像、音声コンテンツの解析能力を強化しています。

特にYouTubeやTikTokなど動画プラットフォームの影響力が拡大し、動画SEOが2025年の鍵となります。画像についてはAlt属性の適切な記述や高速表示も重要です。音声検索の普及に伴い、自然言語での質問に答えるコンテンツ制作も求められます。

これらのメディアを活用し、マルチモーダルな情報発信を意識することで、幅広いユーザー層へのリーチが期待できます。

ユーザー体験(UX)を重視するSEO設計

2025年のSEOでは、ユーザー体験の向上が不可欠です。

Googleはページの読み込み速度、モバイル対応、インターフェースの使いやすさなどを評価基準に組み込んでいます。ユーザーがストレスなく情報を取得できる設計が、検索順位向上につながります。

具体的には、分かりやすいサイト構造、適切な見出し配置、内部リンクの最適化が挙げられます。また、アクセス解析を活用し、離脱率の高いページを改善するPDCAサイクルが推奨されます。これらの施策はSEO対策とは切り離せない要素です。

2025年のSEO対策は、生成AIの活用とそのリスク管理、SGEの影響を踏まえた情報発信、多様なメディアへの対応、そして何よりユーザー体験の向上に重点が置かれています。これらを総合的に実践することで、検索エンジンからの評価を高められるでしょう。

SEO対策とは単なる検索順位の競争ではなく、ユーザーに価値ある情報を提供し続ける努力の積み重ねであることを忘れてはなりません。

SEOの効果測定とツール活用

SEO対策とは、単に検索エンジンで上位表示を狙うだけでなく、その効果を正確に測定し、改善に繋げることが重要です。

効果測定には多様なツールが活用されており、適切な指標を押さえることで、施策の成果を客観的に把握できます。ここでは、代表的なツールの使い方と成果測定のポイントを解説します。

Googleサーチコンソールの使い方

Googleサーチコンソールは、無料で利用できるGoogle公式のSEO管理ツールです。

サイトの検索パフォーマンスを把握するために欠かせません。主な機能には、検索キーワードごとのクリック数や表示回数、平均掲載順位の確認があります。これにより、どのキーワードで流入が多いか、どのページが検索結果に強いかを分析可能です。

また、サイトのインデックス状況やクロールエラー、モバイルユーザビリティの問題も検出でき、技術的な改善点を見つけることができます。

使い方としては、まずGoogleアカウントでサイトを登録し、所有権を確認します。その後、「パフォーマンス」レポートで主要キーワードの動向をチェックし、問題があれば「カバレッジ」や「モバイルユーザビリティ」レポートで詳細を確認しましょう。

特に、クリック率(CTR)と掲載順位の変動は、SEO対策の施策効果を測る上で重要な指標です。

GA4での成果測定と指標

Googleアナリティクス4(GA4)は、ユーザーのサイト内行動を詳細に追跡するためのツールです。

旧バージョンのユニバーサルアナリティクスとは異なり、イベントベースのデータ収集に対応しているため、より柔軟な分析が可能です。GA4を用いることで、SEOからの流入ユーザーの滞在時間や直帰率、コンバージョン率など、具体的な行動を計測できます。

GA4で注目すべき指標は、ユーザー数、セッション数、平均エンゲージメント時間です。これらは検索から訪問したユーザーがサイト内でどれだけ価値を感じているかを示す指標となります。

さらに、コンバージョン設定を行うことで、問い合わせや購入などの目標達成率を把握し、SEO対策の効果をビジネス成果に結びつけることが可能です。設定にはGoogleタグマネージャーの活用が推奨されます。

ヒートマップ・PageSpeed Insightsなど(マーケ担当向け)

SEO対策の効果を高めるには、ユーザー行動の可視化やサイト速度の改善も欠かせません。

ヒートマップツールは、ユーザーがどの部分をよくクリックし、どの位置で離脱しているかを視覚的に把握できます。これにより、コンテンツ配置やCTA(行動喚起)ボタンの最適化が可能となり、ユーザー体験の向上に役立ちます。

また、Googleが提供するPageSpeed Insightsは、サイトの表示速度を測定し、改善点を具体的に提示してくれます。サイト速度は検索順位の要因のひとつであり、ユーザー満足度にも直結します。

PageSpeed Insightsのスコアはモバイル、PCそれぞれで確認でき、画像圧縮やコードの最適化といった具体策が示されます。これらのツールを組み合わせて活用することで、SEOの効果を多角的に測定し、改善サイクルを回すことが可能です。

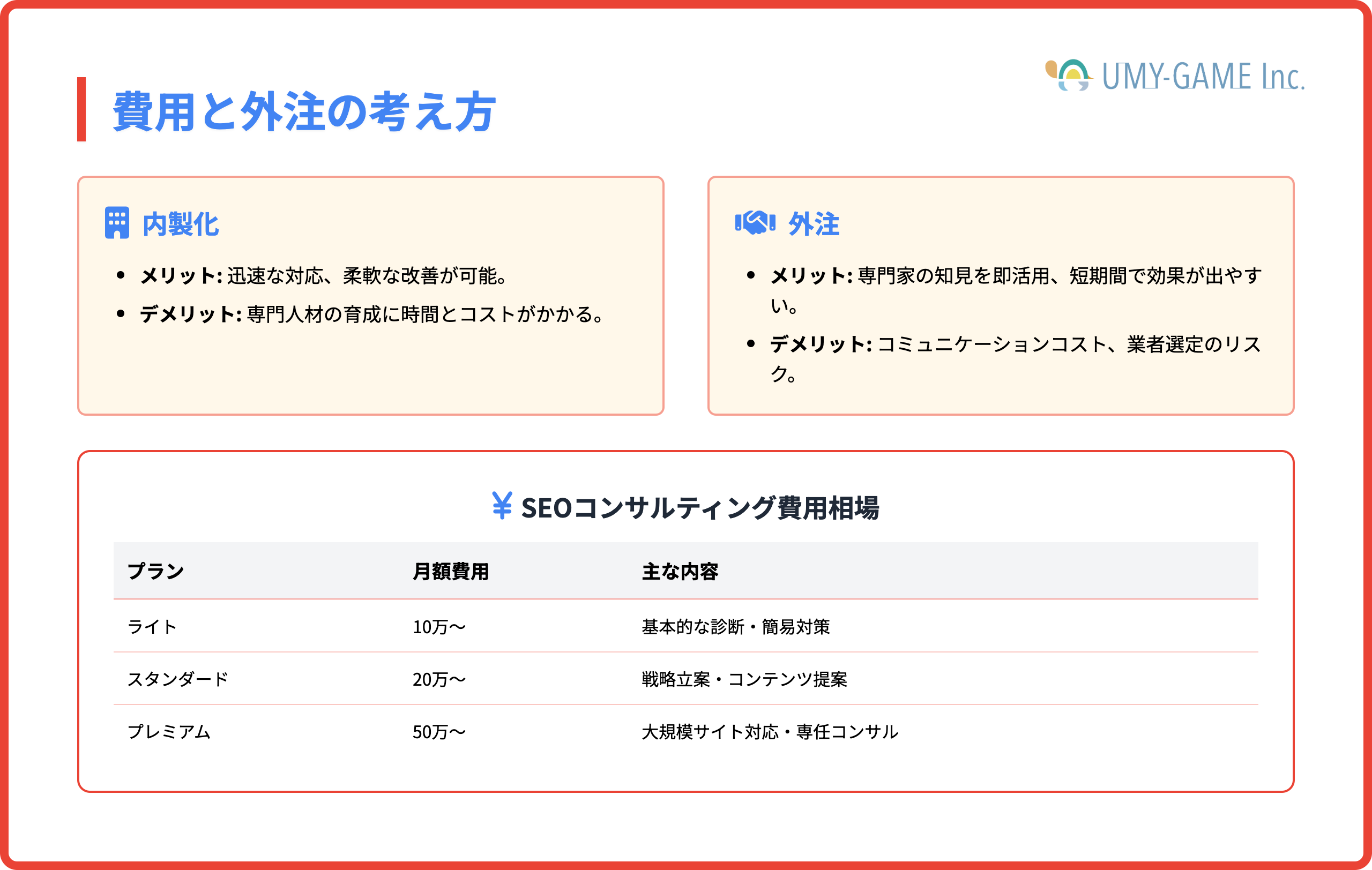

SEO対策にかかる費用と外注の考え方

SEO対策とは、ウェブサイトの検索エンジンでの表示順位を向上させ、集客や売上アップを目指す施策全般を指します。

これにかかる費用や外注の考え方は、事業規模や目的によって大きく異なるため、経営者やマーケターが理解しておくことが重要です。ここでは、SEOコンサルの相場や内製化と外注の比較、費用対効果の見方について解説します。

SEOコンサルの相場

SEOコンサルティングの費用は、依頼内容や業者の規模によって幅があります。

一般的な相場としては、月額10万円から50万円程度が多く見られますが、キーワードの競合性やサイトの規模によって変動します。中小企業向けのリーズナブルなプランでは月額10万円前後が目安で、包括的な戦略立案やコンテンツ制作支援を含む場合は20万円以上になることもあります。

大手企業や競争が激しい業界では、月額で100万円を超えるケースも存在します。

料金早見表を以下に示します。

| プラン | 価格 | 特徴 |

|---|---|---|

| ライトプラン | 約10万円/月 | 基本的なSEO診断・簡易対策 |

| スタンダードプラン | 約20万円/月 | 戦略立案・コンテンツ提案含む |

| プレミアムプラン | 50万円以上/月 | 大規模サイト対応・専任コンサル付き |

内製化と外注の比較

SEO対策を内製化する場合、自社で専門知識を持つスタッフを育成し、継続的に施策を実施します。

これにより、スピーディな対応や自社のニーズに即した柔軟な改善が可能です。一方で、初期投資や教育コストがかかり、専門性を高めるまでに時間を要することが課題です。外注の場合は、豊富な経験と最新のノウハウを持つ専門家に依頼でき、短期間で効果的な施策を導入しやすいメリットがあります。

ただし、業者選定や契約管理の手間がかかり、コミュニケーション不足で期待する成果が得られないリスクもあります。

双方の特徴を踏まえ、社内リソースや事業計画に合わせて最適な選択を行うことが肝要です。例えば、SEO対策の基礎知識が社内にない場合は外注から始め、徐々に内製化を進める併用型も有効な方法です。

費用対効果と継続投資の考え方(経営者向け)

SEO対策は即効性が低く、継続的な投資が必要な施策です。

初期費用や月額費用に加え、コンテンツ制作やサイト改善などの追加コストも見込むべきです。Googleのアルゴリズム変動に対応しながら、検索順位を維持・向上させるには、長期的な視点が求められます。経営者は、短期的な成果だけで判断せず、半年から1年以上の期間で費用対効果を評価しましょう。

また、SEO対策の成果はアクセス数や問い合わせ数、売上の増加などで確認可能です。これらのKPIを設定し、定期的に効果測定を行うことが重要です。

SEO対策とは、費用と効果のバランスを見極めながら、内製化と外注のメリットを活かすことでスピード感を持って対応できるでしょう。

コンテンツSEOで成果を出した歯科医院の実例紹介

近年、多くの歯科医院がリスティング広告に頼った集患から、検索流入を軸としたコンテンツSEO施策へとシフトしています。ここでは、ウミガメのコンテンツSEO対策を導入した複数の医院における成功事例を紹介します。

リスティング広告からの脱却。インプラント症例数が約1.6倍に

ある歯科医院では、これまでリスティング広告を中心にインプラント患者の集患を試みていましたが、思うような成果が得られず、別の手段を模索していました。そこでコンテンツSEOを導入したところ、年間のインプラント埋入数が約200本から320本へ増加。

年商も大きく伸び、導入前は約1.5億円だった売上が、導入後には5億円を突破しました。訪問歯科とインプラント、外来メンテナンスの3本柱が確立され、安定した経営基盤が形成されています。

マウスピース矯正の導線整備で、月間300クリック超を実現

医院継承直後のある医院では、新たな専門分野であるマウスピース矯正を強化したいという思いがありましたが、既存の患者層とどう切り分けるかが課題でした。そこで矯正分野に特化したコンテンツSEOを導入。

結果として、1日あたりのWebクリック数は10回前後から300回超に増加。医院名よりも「インビザライン」「マウスピース矯正」といったキーワードからの流入が上回り、年間症例数は150件超に。医院全体の年商も約8億円規模に成長しています。

開業直後の差別化に成功。成約件数が安定し、月売上も約1.8倍に

競合が多い都市部で新規開院した医院では、開業後の差別化施策としてコンテンツSEOを活用。矯正治療に特化した情報発信に注力したことで、HPのクリック数は1日20件から200件超に増加。

それに伴い、インビザラインの月間成約数も7件以上を安定して記録するようになり、自費診療の月売上は約900万円から1,685万円へと大幅に向上。年間では約2億円、うち自費で1.5億円以上という成果につながりました。

新患数が3倍に増加し、分院展開にも成功

別の医院では、従来月平均30~40人だった新患数が、コンテンツSEO導入後には3倍の100人超へと急増。月間売上も約800万円から1,700万円を超える水準へ。

これをきっかけに、分院の開業にも成功し、年商は1.5億円、自費診療でも年間5,000万円以上の実績を残しています。特にセラミック治療の伸びが顕著でした。

月売上が1.3倍に。地域密着の医院も成果を実感

地域密着型の中規模医院でも、月の新患数が50人から70人超に増加し、売上も800万円前後から1,330万円超へと成長。

年商は約1.6億円、年間の自費収益は5,000万円に到達しており、SEO施策によって安定的な集患が実現しています。

セラミック治療の問い合わせが「月3件 → 1日3件」に

審美領域に力を入れている別の医院では、セラミック治療の問い合わせが月に数件程度だった状況から、SEOコンテンツによって1日3件の問い合わせが入る日もあるほどに改善。

ユーザーの関心と検索キーワードを的確に捉えたコンテンツ構成が、大きな成果を生みました。

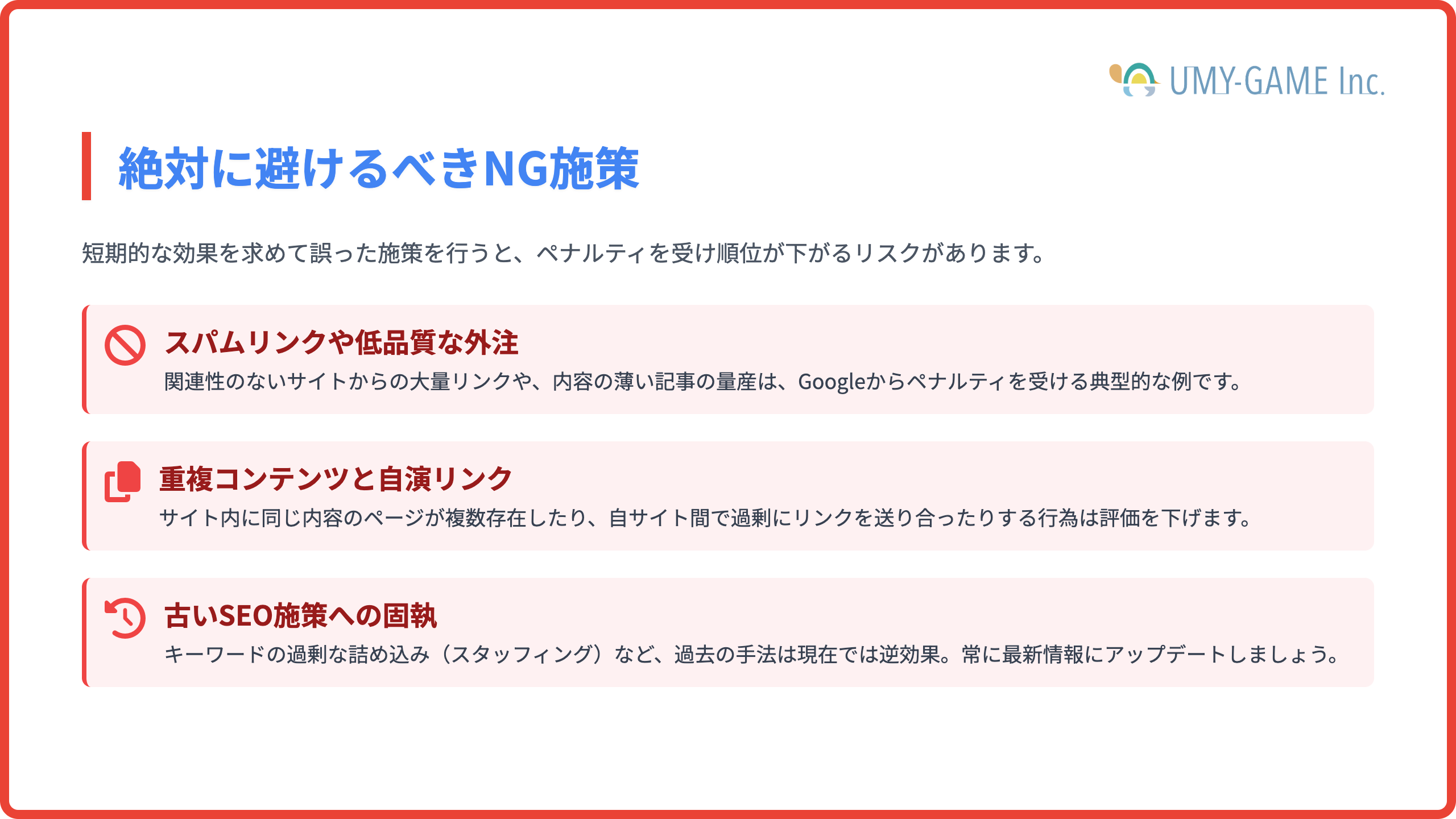

SEOで絶対に避けるべきNG施策

SEO対策とは、ウェブサイトの検索順位を上げるための施策全般を指します。

しかし、正しくない方法や過去の古い手法に固執すると、逆にペナルティを受けるリスクが高まります。ここでは、SEOで避けるべき代表的なNG施策を具体的に解説します。

スパムリンクや低品質な外注

スパムリンクとは、関連性のないサイトや信頼性の低いサイトから大量にリンクを張る行為です。

Googleはこうした不自然なリンクを検知し、検索順位を下げることがあります。例えば、自動生成されたリンクや有料のリンク購入はスパムリンクに該当しやすいため注意が必要です。

また、低品質な外注業者に依頼すると、コンテンツの質が落ちるだけでなく、リンクの質も低下し、サイト評価を下げる原因になります。信頼できるパートナーを選び、リンク構築は自然な形で行うことが重要です。

重複コンテンツと自演リンク

同じ内容のコンテンツが複数のページに存在する「重複コンテンツ」は、検索エンジンの評価を下げる要因です。

特に大手検索エンジンのGoogleは、重複コンテンツを検知した場合、どのページを優先表示するか迷い、結果的にサイト全体の順位が下がることがあります。加えて、自分のサイト間で過剰にリンクを貼り合う「自演リンク」も避けるべきです。

これらは自然なリンク獲得とは異なり、検索エンジンに操作とみなされる可能性が高いです。重複コンテンツは適切なcanonicalタグの設置で対策可能です。

古いSEO施策に固執しない

SEO業界は日進月歩で変化しており、過去に効果があった施策が現在では逆効果になることもあります。

例えば、かつてはキーワードの過剰な詰め込み(キーワードスタッフィング)が効果的とされていましたが、現在は明確にペナルティの対象です。

また、メタタグだけに頼る手法や大量のリンクを無差別に獲得する方法も効果が薄れてきています。Googleの公式ブログやSEO専門機関の最新レポートを常に確認し、最新のガイドラインに沿った対策を行うことが成功の鍵です。

| NG施策 | リスク | 対策方法 |

|---|---|---|

| スパムリンクや低品質外注 | 検索順位の大幅な低下、ペナルティ | 信頼性の高い外注先選定、自然なリンク獲得 |

| 重複コンテンツと自演リンク | サイト評価の低下、検索エンジンからの警告 | canonicalタグの活用、自然なリンク構築 |

| 古いSEO施策の固執 | 効果の減少、逆効果の可能性 | 最新情報の収集と柔軟な対応 |

これらのNG施策は、短期的な成果を求めるあまり実行されがちですが、長期的なSEOの成功には必ずしもつながりません。

SEO対策とは、検索エンジンの評価基準を正しく理解し、ユーザーにとって価値のあるコンテンツ作りを軸に進めることが基本です。最新のガイドラインを遵守しつつ、質の高いコンテンツと自然なリンク構築を心がけることが、健全なSEO対策の第一歩となります。

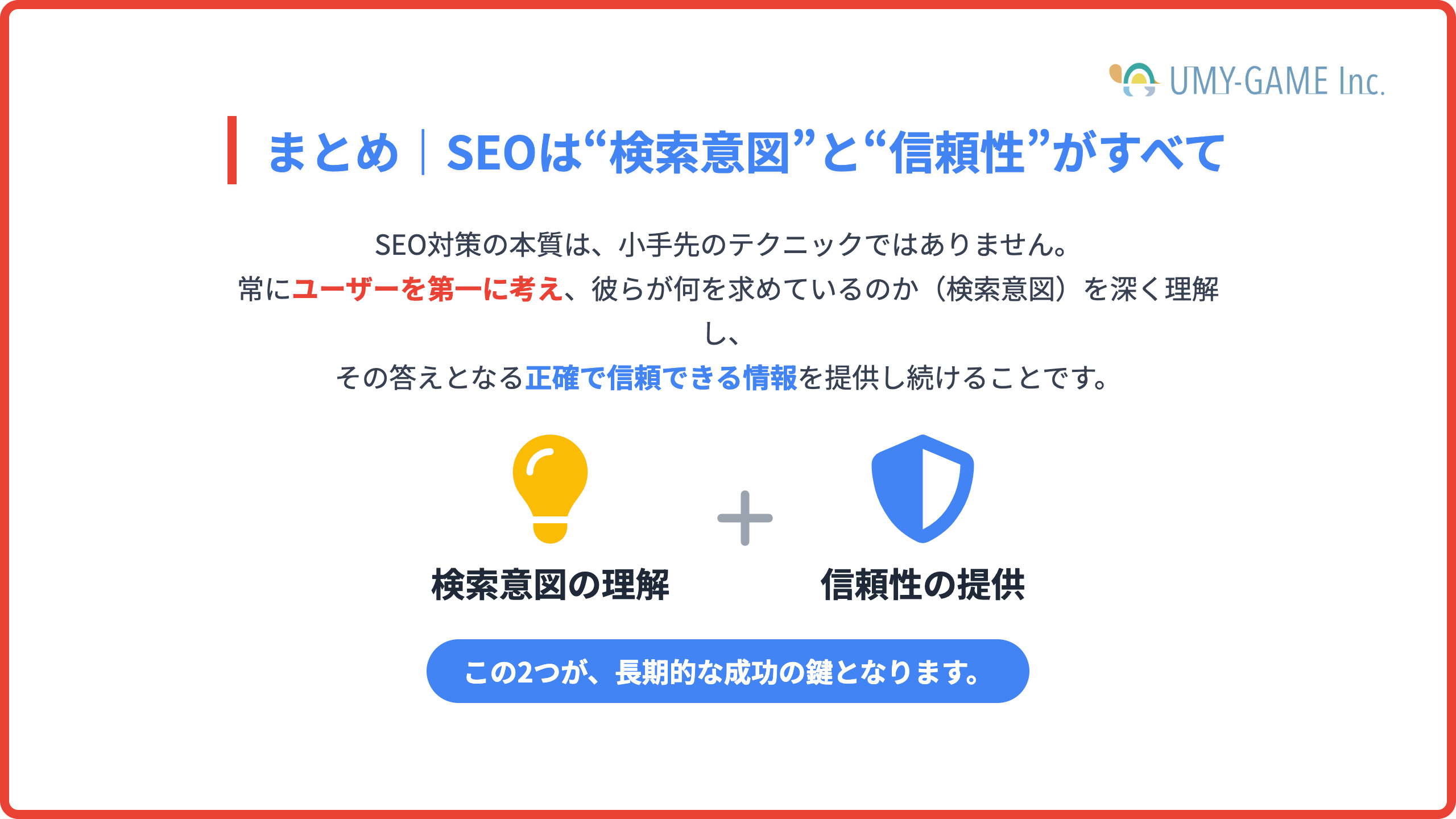

まとめ|SEOは“検索意図”と“信頼性”がすべて

SEO対策とは、単にキーワードを増やすだけでなく、ユーザーの検索意図を正確に理解し、その期待に応える情報を提供することが重要です。

信頼性の高い情報源を活用し、正確で役立つコンテンツを作成することで、検索エンジンからの評価も向上します。これにより、サイトの訪問者が増え、長期的な成果につながるのです。最新の調査でも、検索意図の適合性と情報の信頼性がSEO成功の鍵であると示されています。(出典:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル)

SEO対策の本質は、ユーザー目線を常に忘れず、質の高い情報発信を心がけることにあります。