お気軽にお問い合わせください

【集患に効果的】歯科医院におけるWebマーケティングの重要性と対策!

2025年06月05日更新日:2025年06月06日

歯科医院が新規患者の獲得を目指すうえで、Webマーケティングの重要性は年々高まっています。

従来はチラシ配布や地域での口コミが集患の中心でしたが、現在では多くの人がスマートフォンやパソコンを使って事前に情報収集を行う時代です。

こうした背景から、ホームページやSNS、Googleマップなどのデジタルメディアを活用した情報発信が不可欠となっています。Web上での露出を増やし、ユーザーにとって魅力的かつ信頼できる情報を提供することで、医院の認知度向上や予約数の増加、地域内での信頼構築につながります。

本記事では、歯科医院がWebマーケティングを通じて新患を獲得するための基本的な考え方と、実際に取り組むべき施策についてわかりやすく解説します。

「何から始めるべきかわからない」「これまで取り組んできたが成果が出ない」と感じている方にも、すぐに活かせるヒントが得られるはずです。

戦略的なWebマーケティングの導入は、医院経営の安定と持続的な成長を支える重要な要素となります。ぜひ最後までご覧いただき、貴院の集患・ブランディングにお役立てください。

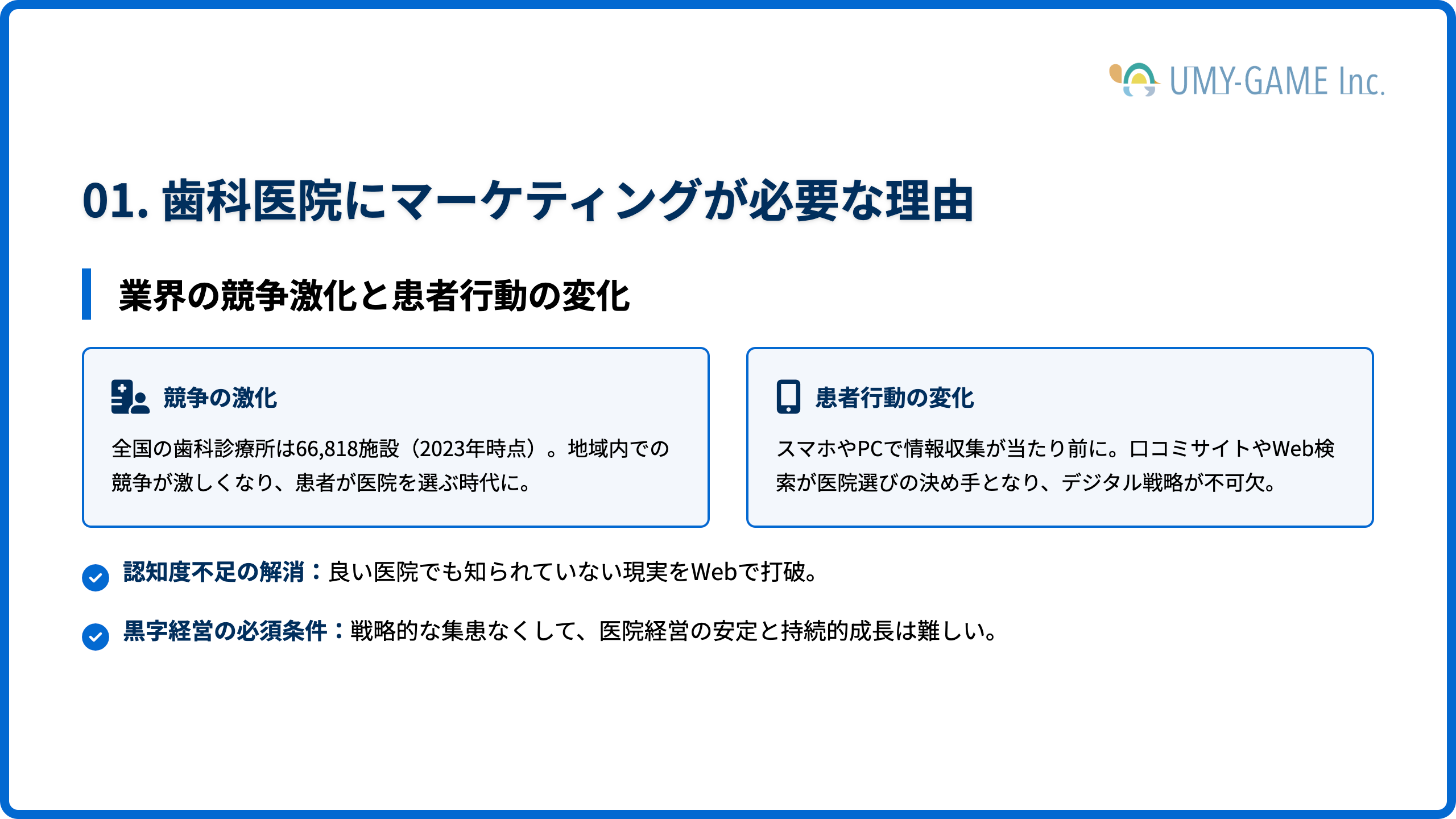

歯科医院にマーケティングが必要な理由

業界の競争激化と患者行動の変化

近年、歯科医院の数は増加傾向にあり、厚生労働省の統計によると2023年10月1日時点で全国の歯科診療所は66,818施設存在しています。(出典:令和5(2023)年 医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況(厚生労働省))。

これに伴い、地域ごとの競争は激化し、患者が複数の選択肢から通院先を選ぶ時代になりました。さらに、インターネットの普及により、患者は口コミサイトやウェブ検索を通じて情報収集を行い、従来の紹介や立地だけでは集患が難しくなっています。

患者の行動変化に対応するためには、デジタルを活用したマーケティング戦略が不可欠です。

医院の認知度が不足している現実

多くの歯科医院が地域に存在しているにもかかわらず、実際には「近くに良い歯科医院があることを知られていない」という課題があります。

特に新規開院や知名度の低い医院は、潜在患者にリーチできず集患に苦戦するケースが目立ちます。これは、広告の出し方や情報発信が限定的であること、また患者が求める情報が的確に提供されていないことが一因です。

黒字経営には戦略的集患が必須

歯科医院の経営を持続させるには、安定的に患者を確保することが不可欠です。特に診療報酬改定や人件費の高騰など経営環境が厳しくなる中、単に診療技術だけでなくマーケティング戦略を用いて患者数を増やす必要があります。

戦略的集患とは、ターゲット層の分析、適切な広告展開、ウェブサイトの最適化、SNS活用など多角的な手法を組み合わせることを指し、これにより医院の認知度向上と患者の信頼獲得が期待されます。

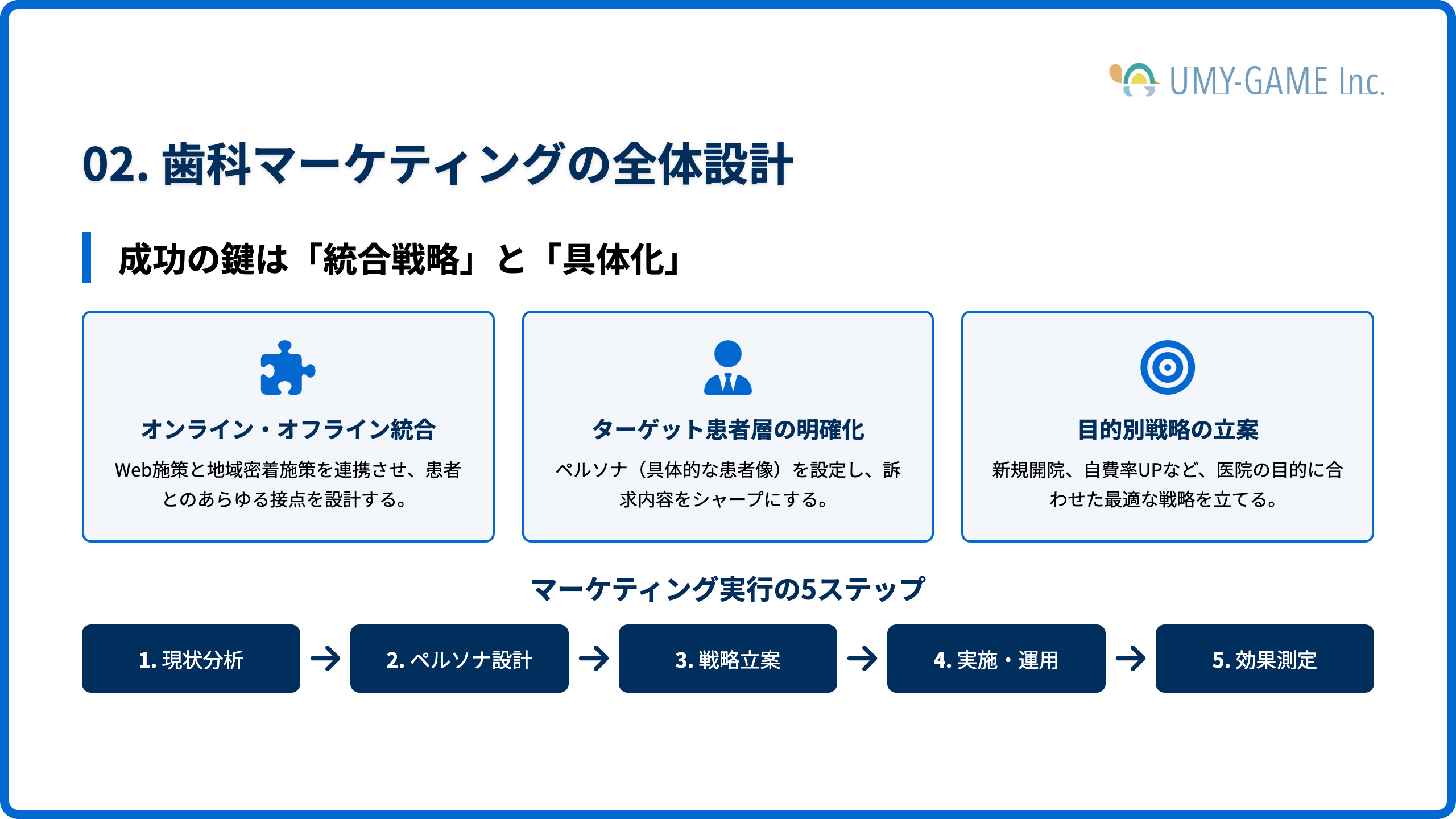

歯科マーケティングの全体設計

歯科医院の集患マーケティングは、オンラインとオフラインを効果的に組み合わせる全体設計が重要です。患者が情報を得るチャネルが多様化する中で、単一の手法に頼るだけでは新規患者獲得や自費診療の促進は難しくなっています。

全体設計では、まずターゲットとなる患者層を明確にし、目的に応じた戦略を練ることが成功の鍵です。

オンラインとオフラインの統合戦略

現代の歯科マーケティングでは、オンラインとオフラインの連携が不可欠です。

オンラインでは、ホームページのSEO対策やSNSによる情報発信、デジタル広告を活用し、潜在患者へリーチします。特にスマートフォンからの検索が増加しているため、モバイル対応は必須です。

一方、オフラインでは地域密着型のチラシ配布や院内イベント、紹介制度を活用して信頼関係を構築します。これらを統合し、患者の行動プロセスに応じた接点を設計することで、継続的な集患効果が期待できます。

ターゲット患者層の明確化(ペルソナ設計)

集患施策の効果を高めるためには、具体的な患者像=ペルソナを設定することが重要です。ペルソナ設計では、年齢、性別、居住地域、生活習慣、歯科受診の動機や悩みなどの属性を詳細に分析します。

例えば、子育て世代向けには子どもの歯科ケア情報を充実させ、高齢者向けには入れ歯や口腔ケアのニーズに対応する内容を重点化するなど、訴求ポイントを分けることが効果的です。

これにより広告やコンテンツの内容が患者の関心に合致し、来院率の向上につながります。

目的別戦略(新規開院/自費率UP/増患など)

歯科医院の戦略は目的によって異なります。新規開院の場合は、認知度向上と地域住民への信頼獲得が最優先です。地元メディアへの露出や地域イベント参加、口コミ促進がポイントです。

自費率アップを目指す場合は、自由診療のメリットを分かりやすく伝え、患者の価値観に合致した提案が求められます。増患全般においては、既存患者の満足度向上と紹介促進、再来院のためのフォロー体制構築が不可欠です。

これらを踏まえたマーケティング設計が効果的な集患につながります。

| 工程 | 説明 |

|---|---|

| 現状分析 | 患者層や競合状況、既存の集患施策を調査し課題を把握する |

| ペルソナ設計 | ターゲット患者の属性やニーズを具体化し、施策の方向性を定める |

| 戦略立案 | オンライン・オフラインを組み合わせた施策を目的別に計画する |

| 実施・運用 | 計画に基づき広告・広報活動を展開し、患者との接点を増やす |

| 効果測定・改善 | データを分析し、施策の効果を評価して必要に応じて見直す |

オンライン施策|Webで患者を集める方法

オンライン施策は、現代の歯科医院が患者を集める上で欠かせない手法です。Webを活用することで、地域の潜在患者に効率的にアプローチでき、競合との差別化も図れます。

ここでは、主要なオンライン施策を具体的に解説します。

SEO対策(検索で上位表示)

SEO(検索エンジン最適化)は、患者が「歯科医院 集患 マーケティング」などのキーワードで検索した際に、自院のホームページが上位に表示されるようにする施策です。

Googleなどの検索エンジンは、信頼性や情報の質を重視して順位を決定します。具体的には、地域名を含むキーワードの設定や、患者が知りたい治療内容の詳しい説明を充実させることが重要です。

厚生労働省の2023年受療行動調査によると、外来患者が医療機関の情報をインターネットで入手する割合は、医療機関が発信する情報とそれ以外の情報源を合わせて約4割に達しており、増加傾向にあります。そのためSEO対策は必須と言えます。(出典:受診時のネット検索が増加傾向(受療行動調査 令和5年)(メディカコンサルティング))

MEO対策(Googleマップ対策)

MEO(Map Engine Optimization)は、Googleマップでの検索結果において自院を上位に表示させる施策です。多くの患者は「歯科医院+地域名」と検索し、地図上の候補から選ぶ傾向があります。

Googleビジネスプロフィールの情報を正確に登録し、口コミの管理や定期的な写真更新を行うことで、信頼度が高まり、クリック率が上がります。株式会社トライハッチの調査によると、Googleマップ上で検索行動を行ったユーザーのうち61%が実際に来院したと報告されています。(※)

※出典:【調査レポート】61%のユーザーがGoogleマップ上での行動後に来院したと回答。ウェブサイトクリックとルート検索の組み合わせが最も高い来院率に(株式会社トライハッチのプレスリリース)

SNS活用(Instagramなど)

InstagramやLINEなどのSNSは、若年層を中心に情報収集の手段として利用されています。ビジュアルを重視した投稿で、施術の雰囲気やスタッフの紹介、患者の声を伝えることが可能です。

特にInstagramでは、ハッシュタグを活用して地域名や症状名を付けることで、潜在患者にリーチしやすくなります。ただし、個人情報保護や医療広告ガイドラインに注意し、誤解を招く表現は避けましょう。

日本のSNS利用率は高い水準にあり、2024年時点では全年代平均で約80%を超える人がSNSを活用しています。特に10代から30代では90%以上の利用率に達しており、マーケティングの重要チャネルとなっています。

コンテンツマーケティング(記事・Q&A・ブログ)

患者の疑問や不安を解消するために、ホームページ内で専門的な記事やQ&A、ブログを定期的に更新することも効果的です。例えば、虫歯予防や歯周病の治療法など、具体的な医療情報をわかりやすく提供することで、信頼感が生まれます。

さらに、Googleの評価基準では「ユーザーの利益に資する高品質なコンテンツ」が重視されているため、専門家監修の情報を載せることがSEOにも寄与します。患者のニーズに応じた内容を継続的に発信することが集患効果を高めます。

Web広告(リスティング、SNS広告)

リスティング広告やSNS広告は、短期間で特定のターゲットに訴求できる施策です。キーワードを設定し、地域や年齢層など細かい条件で配信するため、効率的に新規患者を獲得できます。費用対効果を最大化するために、クリック率やコンバージョン率を定期的に分析し、広告文や画像を改善することが大切です。

日本におけるオンライン広告市場は拡大傾向にあります。電通が発表している「日本の広告費」によると、インターネット広告費は年々増加しており、2024年には3兆6,517億円(前年比109.6%)に達し、日本の総広告費全体の約半分を占めるまでに成長しています。(出典:2024年 日本の広告費 – News(ニュース)– 電通ウェブサイト)

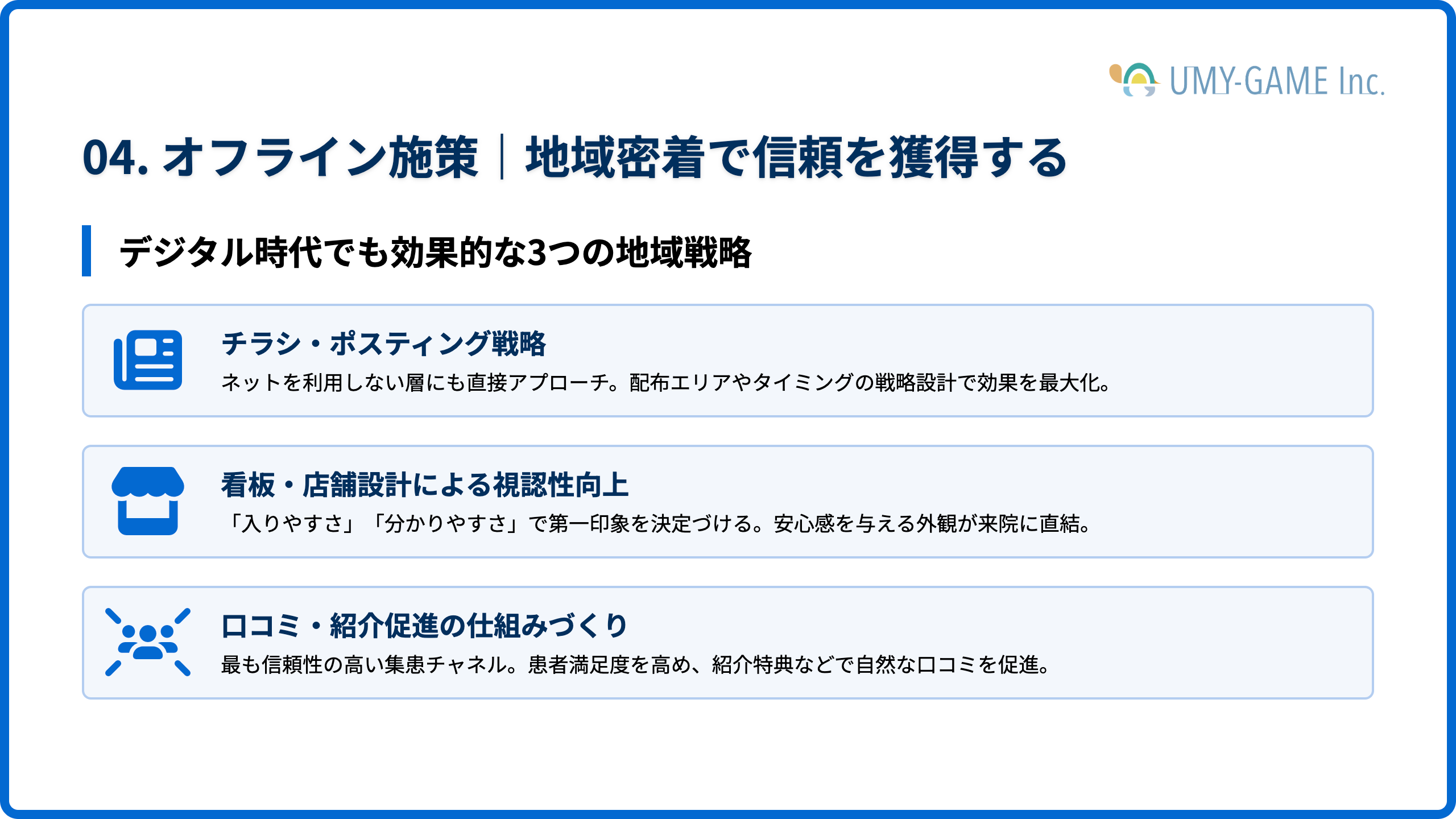

オフライン施策|地域密着で信頼を獲得する

オフライン施策は、地域に根ざした歯科医院の集患マーケティングにおいて重要な役割を果たします。

オンライン広告が普及する中でも、地域住民との直接的な接点を持つことで信頼を築きやすく、継続的な来院につなげられます。ここでは、チラシ・ポスティング、看板・店舗設計、口コミ・紹介促進の三つの軸から解説します。

チラシ・ポスティング戦略

チラシやポスティングは、地域のターゲット層に直接情報を届ける効果的な手法です。特に高齢者やインターネット利用が少ない層に向けて、診療内容やキャンペーン、アクセス方法をわかりやすく伝えることが可能です。

しかし、配布エリアやタイミングを誤るとコストがかさむため、地域の人口動態や生活パターンを踏まえた戦略設計が求められます。

効果を高めるポイントは、以下の通りです。

- 訴求内容はシンプルかつ具体的にし、患者の関心を引く。

- 地域のイベントや季節に合わせた内容で親近感を演出。

- 配布範囲を絞り込み、無駄なコストを削減する。

看板・店舗設計による視認性向上

通行人に対する視認性の高い看板や、入りやすい店舗設計は、患者の第一印象を左右します。特に歯科医院は初めての来院時に安心感を与えることが重要であり、外観や入口の分かりやすさが集患に直結します。

看板は文字の大きさや配色、ロゴの配置に配慮し、昼夜問わず認識されやすいデザインが望ましいです。

店舗設計ではバリアフリー対応や駐車場の有無、待合室の快適さも患者満足度に影響します。地域の特性に合った設計はリピーター獲得に寄与し、口コミの増加にもつながります。

口コミ・紹介促進の仕組みづくり

患者の口コミや紹介は、信頼性が高く新規集患において強い効果を持ちます。特に地域密着型の歯科医院では、近隣住民の評判が新規患者の選択に直結するため、口コミ促進の仕組みは欠かせません。

具体的には、患者満足度を高める診療体験の提供とともに、紹介特典や感謝の気持ちを伝えるフォローアップが重要です。

SNSやオンラインレビューと連携しつつ、オフラインでは紹介カードの配布や院内での紹介キャンペーンを実施することが効果的です。独立開業歯科医100名とインプラント経験者200名を対象とした2025年4月の調査では、「紹介・口コミ(家族や友人)」が歯科医院を見つけたきっかけとして最も多く、45.5%を占めています。

特にインプラントのような手術が必要で治療期間が長期にわたるケースでは、身近な人の体験や直接の評判が決め手になる傾向がうかがえます。(※)

※出典:独立開業歯科医100名&インプラント経験者200名調査:歯科医師の想定と患者の本音、集患経路のギャップが明らかに!(SEO会社ランクエスト調べ)

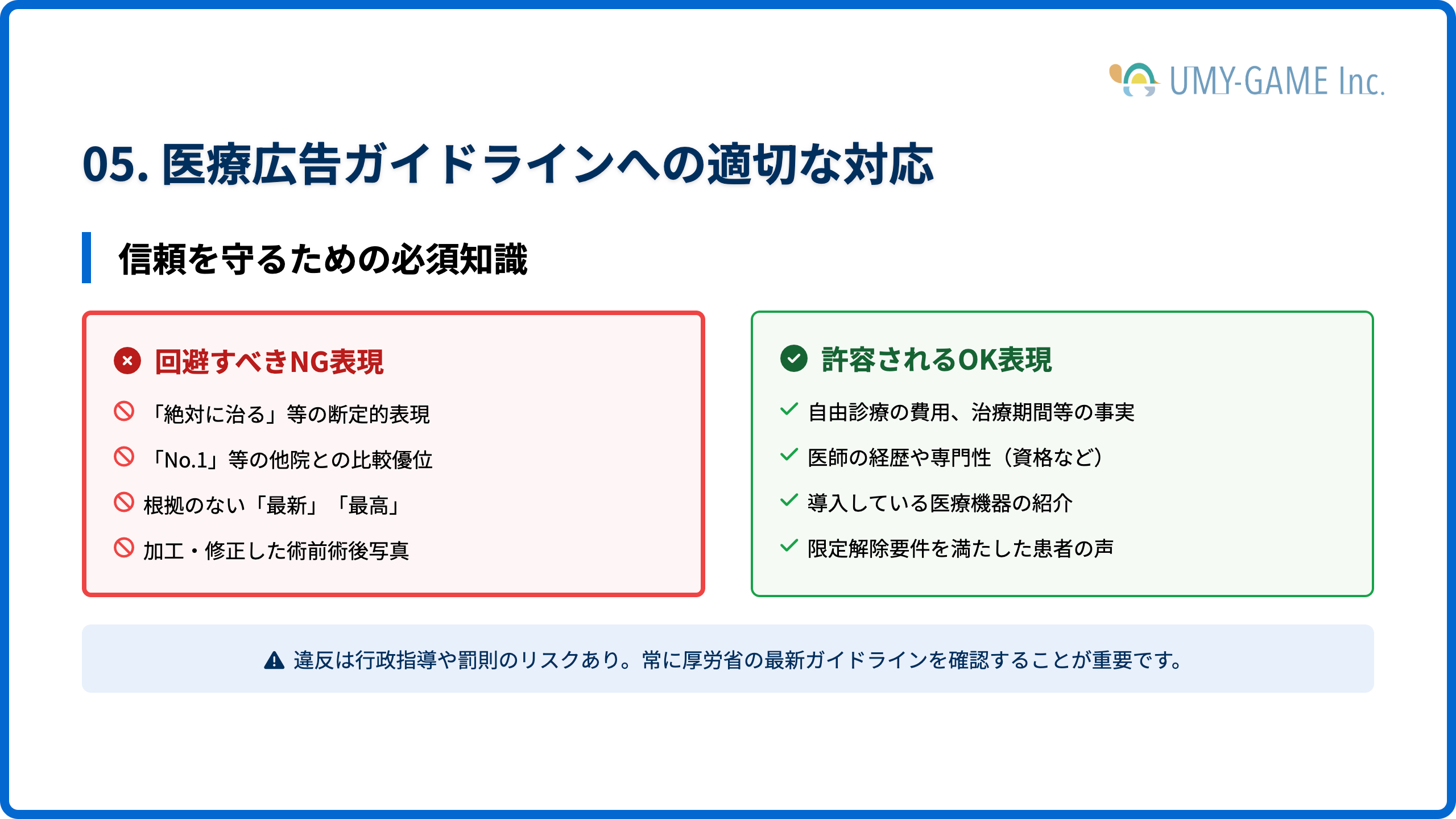

医療広告ガイドラインへの適切な対応

医療広告ガイドラインは、歯科医院の集患マーケティングにおいて非常に重要な指針です。

違反すると行政指導や罰則の対象となるため、正しい理解と適切な対応が求められます。特に、患者の信頼を損ねないためにも、広告表現の内容を慎重に検討することが不可欠です。まずは、NG表現の具体例と許容される範囲を押さえましょう。

NG表現の回避と許容範囲の理解

医療広告ガイドラインでは、効果や安全性について断定的な表現を避けることが求められています。例えば「絶対に治る」「副作用なし」などの断言は認められていません。これは、個々の症例で効果が異なることが多いため、過度な期待を与えないための措置です。

また、他院との比較で優越性を主張する表現も禁止されており、患者が冷静に情報を判断できる環境を守っています。

一方で、実績や経験年数、使用機器の紹介など事実に基づく情報は許容されます。

ただし、これらも誤解を生まないよう、具体的な数値や根拠を示すことが大切です。例えば「開院10年以上の歴史」や「最新のデジタルレントゲンを導入」といった記述は、患者の安心感につながりますが、その裏付けがなければ意味を成しません。厚生労働省の医療広告ガイドラインを参照し、常に最新の法令動向を確認してください。

表現チェックリストと事例解説

以下のチェックリストは、歯科医院の広告制作時に役立つポイントをまとめています。これを基に表現の適否を判断し、違反リスクを低減しましょう。

具体例として、ある歯科医院が「痛みゼロの治療を実施」と謳ったところ、患者からの苦情を受け行政指導が入りました。この表現は「痛みが全くない」と断定しており、医療広告ガイドラインの禁止表現に該当します。

代わりに「痛みをできる限り抑えた治療を心がけています」といった表現に変えることで、法令遵守と患者への配慮を両立できます。

また、患者の声を紹介する際は、個別の体験談を虚偽なく提示し、全員が同様の結果を得られるかのような印象を与えないことが重要です。

さらに、専門用語を使う場合には必ず簡単な説明を付け加え、初めての患者でも理解しやすい内容にすることで、信頼感を高められます。

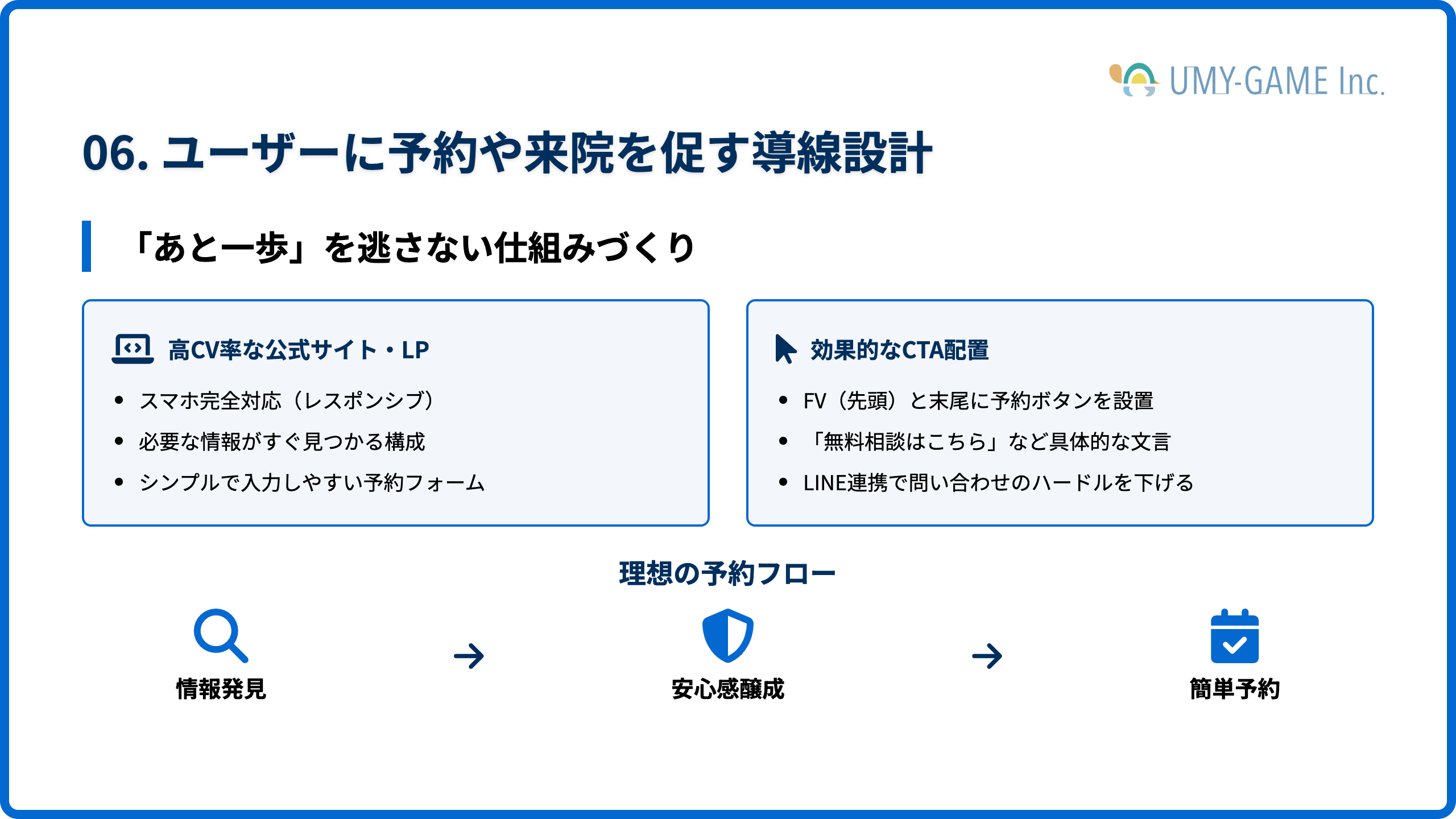

ユーザーに予約や来院を促す導線設計

ユーザーに予約や来院を促す導線設計は、歯科医院の集患マーケティングにおいて極めて重要です。患者がスムーズに予約や問い合わせまで進める仕組みを整えることで、コンバージョン率の向上が期待できます。

ここでは、公式サイトや特設ページ、CTA(コール・トゥ・アクション)の最適な配置について具体的に解説します。

高コンバージョンな公式サイト

公式サイトは、歯科医院の顔として信頼感を与え、来院意欲を高める役割を担います。情報が整理され、閲覧者が求める診療内容やアクセス情報がすぐに見つかることが必須です。

特にスマートフォン対応は欠かせず、モバイルユーザーの増加に伴い、レスポンシブデザインを採用した医療機関のサイトは、文字の小ささや表示の崩れ、ボタンの押しづらさなどによる閲覧者のストレスを軽減し、離脱率の低下に繋がると考えられます。

スマートフォンからのアクセスが主流となっている現代において、モバイルフレンドリーなサイトはユーザーエクスペリエンスを向上させ、検索順位にも影響を与えるため、医療機関のウェブサイトにとって必須の要素となっています。

また、患者の安心感を高めるため、院内の雰囲気やスタッフ紹介を写真付きで掲載することも効果的です。

加えて、予約フォームはシンプルかつ入力しやすい設計が求められます。入力項目が多すぎると途中で離脱しやすいため、必要最低限の情報だけを求めることがポイントです。入力フォームの完了率は、入力項目数が増えるほど低下する傾向があり、1項目減らすごとに完了率が約2%ポイント向上することが確認されています。(出典:B2Bサイトのフォームにおけるベストプラクティス研究(株式会社WACUL))

これらのポイントを踏まえ、公式サイトの導線は「情報発見→安心感醸成→簡単予約」の流れを意識しましょう。

特設ページ(LP)の活用

特設ページ(ランディングページ=LP)は、特定のキャンペーンや新サービスを訴求する際に有効です。集患マーケティングにおいては、季節ごとの虫歯予防キャンペーンや矯正治療の無料相談など、明確な目的を持つLPが来院動機を強めます。

LPは、通常の公式サイトよりも情報を絞り込み、訪問者が迷わず行動できるよう誘導設計を行うことが重要です。

例えば、ヘッドコピーでは「お子さまの歯を守る無料検診実施中」といった具体的なメリットを端的に伝え、内容は箇条書きでわかりやすく整理します。

CTA(予約・LINE連携)の最適配置

予約や問い合わせへの行動を促すCTAは、ユーザーが迷わず次のステップに進めるよう、目立つ位置に設置することが必須です。たとえば、画面の上部(ファーストビュー)とページ末尾にCTAボタンを設けると、アクセス直後と情報閲覧後の両方で誘導可能です。

色彩は周囲との差異が大きい配色を選ぶとクリック率が上がる傾向があります。

さらに、LINE連携を導入することで、気軽に問い合わせや予約相談ができる環境を提供できます。日本のLINEユーザー数は、2023年9月末時点で約9,600万人、2024年3月末時点では約9,700万人に達しており、多くの患者にとって身近なコミュニケーション手段です。

LINE連携を設ける際は、個人情報保護の観点から利用規約やプライバシーポリシーを明確に示すことが必要です。

また、CTAボタンの文言は「今すぐ予約」「無料相談を申し込む」など具体的で行動を促す表現を用いるのが効果的です。

ただし、医療広告ガイドラインに準じて、過剰な効果を謳わないよう注意してください。これらのポイントを踏まえた導線設計は、訪問者の心理的ハードルを下げ、予約や来院につながる可能性を高めます。

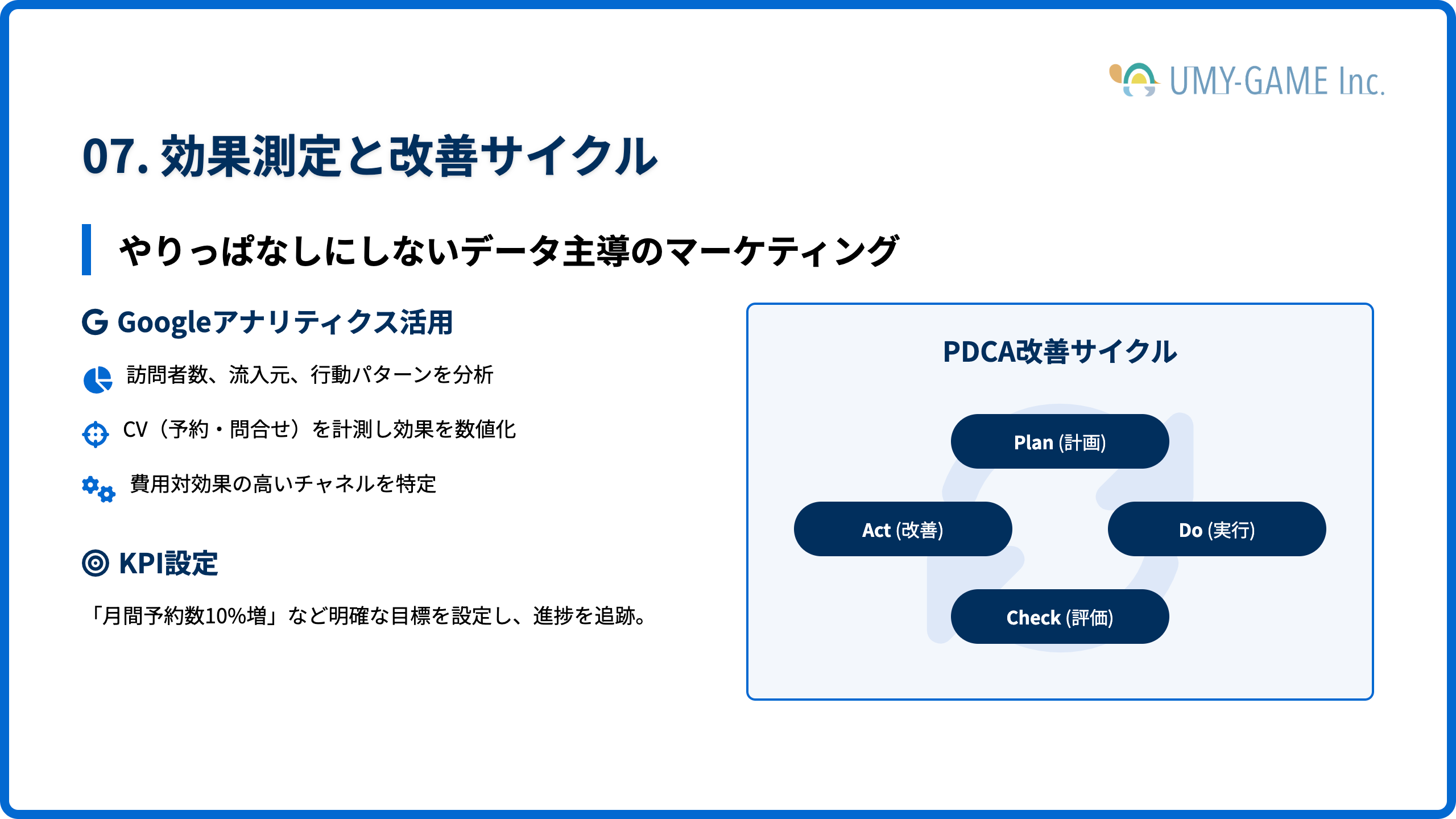

効果測定と改善サイクル

効果測定と改善サイクルでは、歯科医院の集患マーケティングにおけるデジタル施策の成果を正確に把握し、継続的に改善することが重要です。

具体的なツールや指標を用いることで、集患効果を数値化し、戦略の妥当性や課題を明確にできます。これにより無駄な広告費を削減し、効率的な患者獲得を目指せます。

Googleアナリティクスによる流入・CV分析

Googleアナリティクスは、ウェブサイトへの訪問者数や流入元、行動パターンを詳細に把握できる無料ツールです。これを活用することで、どの広告やSNSが集患に効果的かを定量的に評価できます。

たとえば、オーガニック検索やリスティング広告、SNSからの流入数を比較し、費用対効果の高いチャネルを特定可能です。さらに、コンバージョン(CV)とは、予約フォーム送信や電話問い合わせなど、患者獲得に結びつく行動を指し、これをトラッキングする設定が欠かせません。

Googleアナリティクスのデータは、リアルタイムで更新されるため、キャンペーン開始直後から効果を把握できます。

例えば、特定のキーワードでの検索流入増加や、予約ページの離脱率低下など、細かい動向も分析可能です。これにより、どの施策が患者の予約行動に直結しているかを科学的に理解でき、改善の方向性が見えてきます。

KPI設定とPDCA改善サイクル

効果的な集患マーケティングには、KPI(重要業績評価指標)を明確に設定することが不可欠です。歯科医院の場合、主なKPIとしては「ウェブサイトの訪問者数」「予約フォームの送信件数」「電話問い合わせ数」などが挙げられます。

これらの指標を基に目標値を設定し、達成度を定期的に評価します。例えば、月間予約数を10%増加させることを目標とするケースが一般的です。

PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を回すことで、KPI達成に向けた継続的な改善が可能です。

まず、集めたGoogleアナリティクスのデータをもとに現状分析を行い、問題点や成功要因を特定します。次に、改善策を計画し実行する。実行後は再度データを確認し、効果を評価します。評価結果に基づき改善案を修正し、再びPDCAを繰り返すことでマーケティング施策の精度が向上します。

このサイクルは短期間で回すことが望ましく、例えば月次でのKPIレビューと改善策の実施が効果的です。こうした取り組みが、長期的に安定した患者獲得につながります。

| 工程 | 説明 |

|---|---|

| 計画(Plan) | KPI設定と現状分析を行い、改善目標を立てる |

| 実行(Do) | 設定した施策を実施し、Googleアナリティクスで効果を測定 |

| 評価(Check) | データを分析し、KPI達成状況を確認する |

| 改善(Act) | 評価結果を踏まえて施策を修正し、次の計画に反映する |

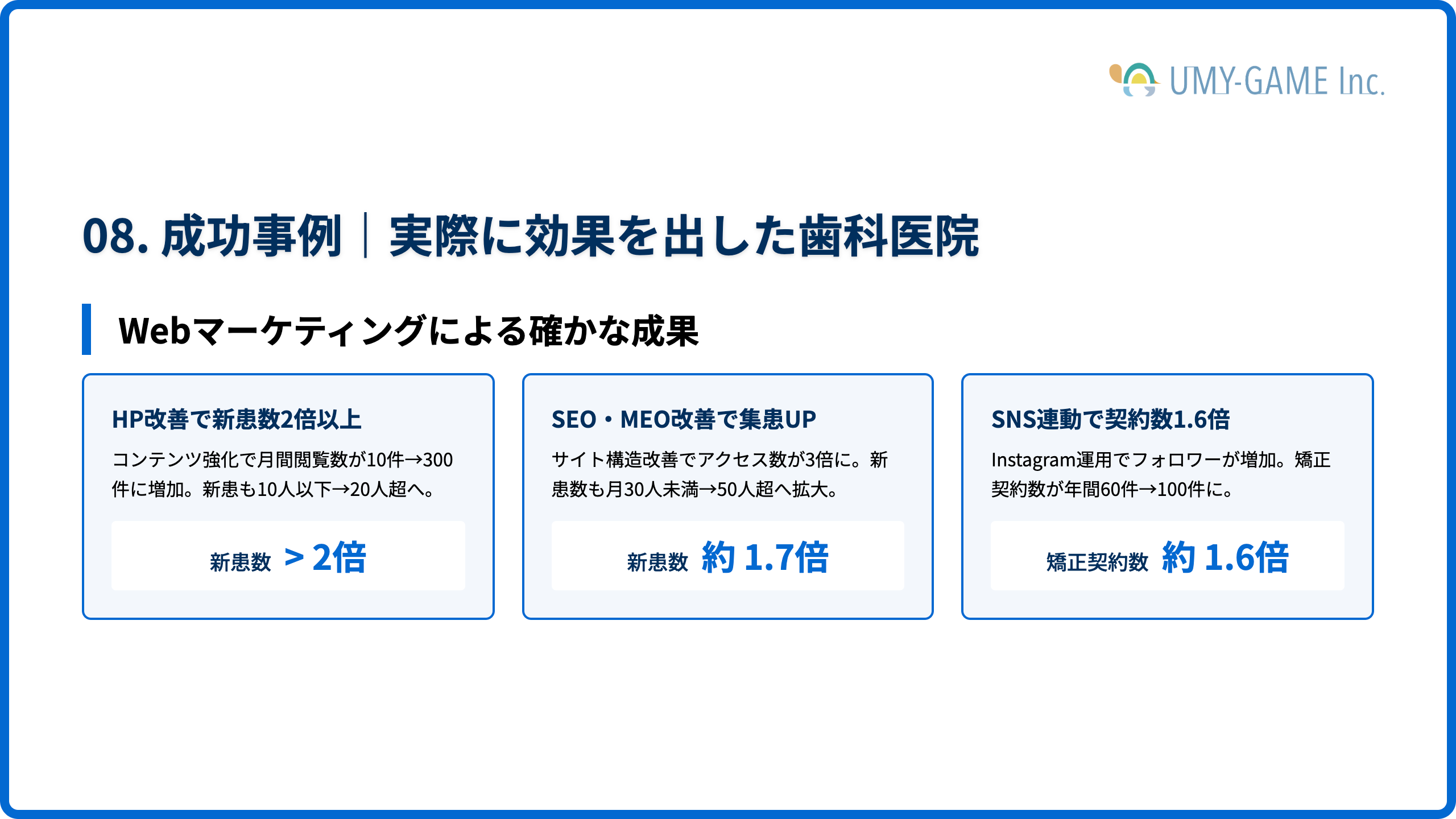

成功事例|実際に効果を出した歯科医院

歯科医院におけるWebマーケティングは、正しく実行することで集患や売上に大きく貢献します。

ここでは、実際に弊社ウミガメのWebマーケティング施策を導入した歯科医院の成果を一部ご紹介します。

ホームページ改善によってアクセス数と新患数が大幅増加

ある歯科医院では、「ホームページがほとんど見られておらず、集患につながらない」という課題を抱えていました。そこで、Webコンテンツの強化とサイト構成の最適化を実施した結果、月間の閲覧数は約10件から300件に急増。これに伴い、新患数も10人以下から20人超にまで増加しました。

また、情報発信を通じて医院の技術力や信頼性が伝わるようになり、保険診療中心だった患者層が自費治療へと徐々にシフト。売上全体にも好影響を与えています。

SEO・MEO改善により、新患数が約1.7倍にアップ

別の歯科医院では、開業当初からSEO・MEO対策に取り組んでいたものの、成果に伸び悩みを感じていました。そこで、Webサイトの構造をGoogle推奨の形式に修正し、地域キーワードや患者ニーズに合ったコンテンツを強化。

その結果、ホームページの1日あたりのアクセス数は10件未満から30件超に。新患数も月平均30人未満から50人超へと拡大しました。限られた広告費でも高い費用対効果を実感できた好例です。

SNSとホームページの連動で矯正契約件数が1.6倍に

矯正歯科を展開するあるクリニックでは、ホームページをリニューアルした上で、Instagramの本格運用を開始。定期的なビジュアル投稿と情報発信により、Instagramのフォロワーは4ヶ月で600人から1,000人超に。ホームページのアクセスも月平均130人超へと伸長しました。

結果として、矯正契約件数は年間60件から100件へ増加。売上も約6,500万円から1億5,000万円超にまで成長しており、デジタル施策が集患・売上双方に貢献しています。

これらの事例からもわかるように、Webマーケティングは単なる「宣伝手段」ではなく、医院の理念や専門性を伝え、信頼を得るための重要な経営戦略の一つです。ターゲットに合った情報発信を行い、正しく設計されたWeb施策を実行することで、地域の中で選ばれる医院づくりが実現可能となります。

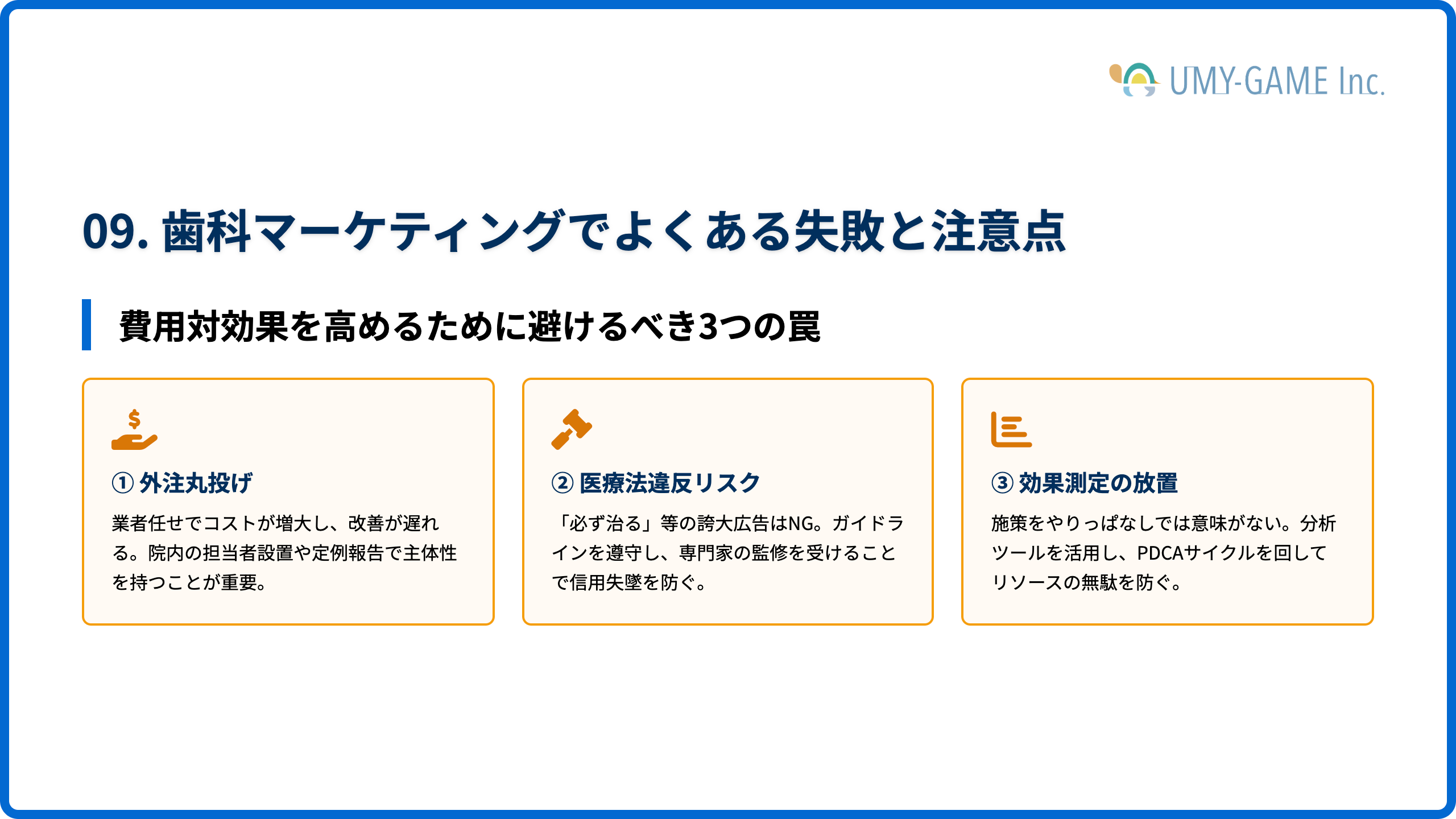

歯科マーケティングでよくある失敗と注意点

歯科医院がWebマーケティングを通じて集患を図る際には、いくつかの典型的な失敗パターンや注意すべきポイントがあります。これらの落とし穴を回避することが、費用対効果の高い集患戦略の実現には不可欠です。

ここでは、特に起こりやすい3つの課題とその対策について解説します。

外注依存によるコスト増と改善遅れ

Webマーケティングの外注は、ノウハウや人的リソースが不足している医院にとっては有効な手段です。しかし、戦略設計や運用をすべて業者任せにしてしまうと、医院独自の強みが反映されにくく、期待した効果が得られないリスクがあります。

また、コミュニケーション不足により改善が後手に回り、結果的に費用だけが膨らむケースも少なくありません。自院の実情に即した施策が行われていない場合、無駄な投資につながる恐れがあります。

改善策:

- 院内でマーケティングの基礎知識を持つ担当者を設ける

- 外注先との定例ミーティングや数値報告を義務化し、施策の透明性と進捗管理を徹底する

医療法違反の広告リスク

歯科医療は医療広告ガイドラインにより、広告表現に厳しい規制が設けられています。たとえば、「必ず痛みがありません」「100%治ります」といった断定的・誇大な表現は違法とされ、行政指導や罰則の対象になる可能性があります。

2023年現在でも、厚生労働省が報告する広告違反事例の多くがインターネット上での不適切な表現によるものです。医院の信用失墜にもつながるため、慎重な運用が求められます。

改善策:

- 厚生労働省の医療広告ガイドラインを遵守し、常に最新情報を確認する

- 可能であれば、医療広告に精通した専門家の監修を受けることでリスクを回避

効果測定せずに放置する危険性

Webマーケティングは「やること自体」が目的ではなく、実施後に結果を分析し、改善を重ねることが本質です。ところが、「とりあえず広告を出す」「SNSを運用する」といった施策が、効果検証もされずに続けられているケースは少なくありません。

数値を確認しなければ、どの施策が集患に効果的だったのか判断できず、人的・金銭的リソースを無駄に消費してしまいます。

改善策:

- Googleアナリティクス、Googleビジネスプロフィールのインサイト、SNSのインサイト機能など、無料で使える分析ツールを積極活用

- 月次・四半期ごとの数値レポートを作成し、PDCAサイクルを確立する

まとめ

持続可能なマーケティングは、歯科医院の安定経営に不可欠です。

患者ニーズの多様化や競争激化に対応するためには、一過性の施策に頼らず、長期的視点で集患戦略を構築することが重要です。デジタルツールの活用や地域連携を強化し、患者との信頼関係を深めることが安定した集患につながります。

さらに、法令遵守を徹底し、正確で透明性の高い情報発信を心がけることで、医院のブランド価値を高められます。これらを踏まえた継続的な取り組みこそが、持続可能な成長を実現する鍵となります。