お気軽にお問い合わせください

【SEO担当者必見】SEO分析の重要性と対策!おすすめのツールもご紹介!

2025年06月06日更新日:2025年06月06日

企業が自社のWebサイトへのアクセス数を向上させるためには、「SEO(Search Engine Optimization/検索エンジン最適化)」の取り組みが欠かせません。SEOとは、GoogleやYahoo!といった検索エンジンで、自社サイトが検索結果の上位に表示されるように最適化を図る施策を指します。

検索結果で上位に表示されることは、自然流入を増加させ、広告費に依存しない安定的な集客につながる重要な戦略の一つです。

しかしながら、単に情報を追加したりキーワードを詰め込んだりするだけでは、思うような成果が得られないのが実情です。そこで必要となるのが、「SEO分析」というプロセスです。

SEO分析を通じて、自社サイトの検索順位に影響を与えている要因を可視化し、強み・弱みを客観的に把握することが可能になります。これにより、的確な改善施策を立案し、限られたリソースで最大限の成果を上げるための判断材料が得られます。

本記事では、SEO分析が企業活動においてなぜ重要なのかを明確にしたうえで、具体的な分析方法や着手すべきポイント、さらに初心者でも導入しやすい分析ツールについてもご紹介します。SEO分析を的確に活用することで、検索順位の改善やリード獲得数の増加、Webサイトのコンバージョン向上といった成果が期待できます。

これからSEO施策を本格的に推進したい企業担当者にとって、実務に役立つ情報を整理しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

SEO効果測定とは?その目的と重要性

![]()

SEO施策を継続的に成果へと結びつけるためには、定期的な効果測定と分析が欠かせません。どれだけ多くのコンテンツを制作し、施策を投入しても、その結果を把握・評価しなければ最適な改善策を導き出すことはできません。

SEO効果測定は、戦略的にWeb集客を行ううえでの「指標の確認」と「改善の起点」を担う重要な工程です。以下では、その定義と必要性、具体的な分析視点について解説します。

SEO効果測定とは

SEO効果測定とは、Webサイトに対して実施した検索エンジン最適化(SEO)施策が、どの程度成果を上げているかを数値やデータで評価するプロセスです。測定対象となる主な指標には、検索キーワードごとの順位変動、自然検索からの訪問者数、平均滞在時間、直帰率、コンバージョン率などが含まれます。

こうしたデータを定期的に記録・分析することで、現状の課題を可視化し、SEO施策の方向性を客観的に判断することが可能になります。

効果測定は、単なるアクセスの増減を確認するものではなく、ユーザーとの接点がどのように変化しているか、検索結果での露出がブランドや売上にどう寄与しているかを理解するうえでも不可欠な作業です。

なぜ効果測定・分析が必要なのか

SEOは短期的な効果が見えにくい施策であり、「施策を実行したかどうか」だけでは成果を判断できません。たとえばアクセス数が増加しているように見えても、サイトの直帰率が高ければコンテンツがユーザーのニーズと乖離している可能性があります。あるいは検索順位が上昇していても、コンバージョンにつながっていない場合、訴求内容や導線設計に改善の余地があると言えるでしょう。

このように、表面的な数値だけでなく、その背後にあるユーザーの行動や心理まで含めて分析することが、効果的なSEO運用には求められます。効果測定によって、無駄な施策を削減し、投資対効果を高める意思決定が可能になります。

成果につながるSEO分析の視点(競合・自社・ユーザー・検索エンジン)

競合分析

SEO効果を最大化するには、多角的な視点からの分析が不可欠です。まず第一に挙げられるのが「競合分析」です。同業他社のWebサイトやコンテンツ、検索順位の動向を把握することで、自社が市場内でどの位置にいるのか、競争優位性はどこにあるのかが明確になります。

また、競合が狙っているキーワードやSEO施策の傾向を知ることは、自社戦略の差別化や優先順位の判断において、重要な示唆を与えてくれます。

自社分析

次に重要なのが「自社分析」です。サイト構造、内部リンク設計、メタ情報、ページの読み込み速度、モバイル対応といった技術的な要素に加えて、コンテンツの質や更新頻度、ユーザーの行動傾向(クリック率、滞在時間、離脱ページなど)を総合的に分析します。

これにより、内部的な改善ポイントが明確になり、ユーザーにとって使いやすく、目的を達成しやすいサイト体験を設計する基盤を整えることができます。

ユーザー視点の分析

加えて、「ユーザー視点の分析」も見逃せない要素です。検索キーワードがユーザーの検索意図(インテント)にマッチしているか、提供している情報がユーザーの課題解決につながっているかを検証することで、コンテンツとニーズのミスマッチを是正できます。

こうした取り組みは、コンテンツのエンゲージメント向上やユーザー満足度の改善、さらにはブランドへのロイヤルティ強化にも直結します。

検索エンジンの動向把握

最後に押さえておきたいのが、「検索エンジンの動向把握」です。Googleをはじめとする検索エンジンは、定期的にアルゴリズムのアップデートを行っており、それに伴って評価基準も変化しています。

こうした動向をいち早くキャッチし、検索エンジンが重視するポイントに合わせたコンテンツ運用や技術対応を行うことで、SEOの成果を安定的かつ継続的に維持・向上させることが可能になります。

SEO効果測定で確認すべき主要指標

SEO施策の効果を正しく評価し、次の改善アクションにつなげるためには、単に検索順位の変化を追うだけでなく、複数の重要指標を総合的に把握することが求められます。定量的なデータに基づいて現状を把握し、課題を特定し、継続的なPDCAサイクルを回すことで、検索エンジンからの集客効率やコンバージョン率の最適化を実現できます。

以下では、SEO効果測定において押さえておくべき主要な評価指標とその意義について解説します。

流入数(検索エンジン経由のトラフィック)

流入数は、自然検索を経由してWebサイトに訪れたユーザー数を表す基本的な指標です。

Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールを活用することで、オーガニックトラフィックの増減を把握できます。施策実施後の流入数の変化を観察することで、コンテンツ拡充や内部対策などの施策がユーザー獲得に貢献しているかを確認することが可能です。あわせて流入元の地域やデバイスなども分析することで、ターゲティング精度の見直しにもつながります。

キーワードごとの検索順位

SEOでは、特定キーワードにおける検索順位の推移も重要な指標です。狙ったキーワードで何位に表示されているかは、クリック率やトラフィックに大きく影響します。GRCやAhrefsなどのツールを使えば、順位の変動を時系列で追跡でき、競合との比較やアルゴリズム変動の影響も把握できます。

順位が安定しないキーワードや下降傾向のあるワードを見つけた場合、コンテンツ内容や内部リンクの見直しが必要になることがあります。

クリック率(CTR)

クリック率(Click Through Rate)は、検索結果に表示された回数に対して実際にクリックされた割合を示します。たとえば、検索順位が高くてもCTRが低い場合は、タイトルタグやメタディスクリプションがユーザーの興味を引けていない可能性があります。

Google Search Consoleを使ってCTRを確認し、魅力的で訴求力のあるスニペット設計を行うことで、集客効果の最大化が見込めます。

コンバージョン率(CVR)

CVR(Conversion Rate)は、訪問者のうち何パーセントが商品購入や資料請求など、企業が設定した目標アクションを達成したかを表す指標です。SEOは単なるアクセス増加ではなく、最終的な成果につなげることが目的です。

GoogleアナリティクスでCVRを測定することで、流入後のユーザー行動の質やサイト構成の効果を評価できます。目標未達成の場合は、導線改善やコンテンツの最適化を検討すべきです。

滞在時間・直帰率

ユーザーがサイトに滞在した時間や、最初のページだけで離脱した直帰率も、コンテンツの有用性やUX(ユーザー体験)を示す重要な指標です。

滞在時間が長ければ、コンテンツがユーザーの期待に応えている可能性が高く、逆に直帰率が高ければ、タイトルと実際の内容が一致していない、またはページのナビゲーションがわかりづらいといった問題が考えられます。

Googleアナリティクスを活用してこれらの数値を継続的にモニタリングし、ユーザビリティ向上に役立てましょう。

被リンクの数と質

外部サイトから自社サイトへのリンク、いわゆる「被リンク」もSEO評価を大きく左右します。特に、信頼性の高いサイトからのリンクは、検索エンジンにとって「信頼されているサイト」である証拠となり、検索順位に好影響を与えます。

一方で、質の低い被リンクやスパム的なリンクは評価を下げる可能性があるため、AhrefsやMozなどの専用ツールで定期的に被リンクの数と質をチェックすることが必要です。

ページエクスペリエンス(UX)

近年のSEOでは、検索エンジンがユーザー体験を重要な評価指標とするようになっており、「ページエクスペリエンス」の向上も必須要件となっています。GoogleのCore Web Vitalsを基準とし、ページの読み込み速度、インタラクティブ性、レイアウトの安定性などが評価対象となります。

PageSpeed Insightsを使ってパフォーマンスを測定し、画像の最適化やコードの圧縮、モバイル対応の改善など、ユーザーが快適に閲覧できる環境整備を進めましょう。

SEO効果測定の実施タイミングと頻度

SEO効果測定は、ウェブサイトの改善を継続的に行うために欠かせないプロセスです。特に効果測定のタイミングと頻度は、成果を正確に把握し、適切な対策を講じるうえで重要です。

ここでは「SEO 効果測定 方法」を中心に、月次・週次のルーティン測定、新規ページ公開後やリライト後のチェック、そしてGoogleのコアアップデート直後の緊急チェックという三つの主要なタイミングについて解説します。

月次/週次でのルーティン測定

SEOの成果を安定的に把握するためには、定期的なデータの確認が欠かせません。一般的に、月次の測定はトレンドの把握や中長期的な戦略見直しに適しています。

Googleアナリティクスやサーチコンソールなどのツールを用いて、アクセス数や検索順位、クリック率などの主要指標を毎月分析することで、全体の方向性を確認できます。

一方で、週次の測定は短期的な変動に早く対応するために有効です。

例えば、キャンペーン期間中や競合の動きが活発な場合は、週次でのチェックにより問題点の早期発見が可能です。ただし、頻繁すぎる分析は一時的な変動に惑わされるリスクもあるため、状況に応じてバランスを取ることが大切です。

これらのルーティン測定は、SEO施策の効果を継続的にモニタリングし、改善サイクルを回すための基盤となります。

新規ページ公開後・リライト後のチェック

新規コンテンツの公開や既存ページのリライト後は、SEO効果測定を強化すべき重要なタイミングです。新規ページは検索エンジンにインデックスされてから順位が安定するまでに一定の期間が必要ですが、初動のアクセス数やインデックス状況を早めに確認することが成果の予測に役立ちます。

リライト後は、改善施策が実際に検索順位やユーザー行動にどう影響しているかを把握するため、公開直後から数週間は特に注視が求められます。具体的にはクリック率(CTR)や平均掲載順位の推移、直帰率の変化に注目し、必要に応じて追加の調整を検討します。

適切なタイミングでの測定により、修正点の見極めや成功事例の蓄積が可能となり、SEO全体の質を向上させることにつながります。

コアアップデート直後の緊急チェック

Googleのコアアップデートは、検索アルゴリズムに大幅な変更をもたらすため、ウェブサイトの検索順位に急激な影響を与えることがあります。アップデート直後は、順位変動やトラフィック減少の兆候をいち早く察知し、原因分析と対策を迅速に行うことが求められます。

具体的には、アップデート発表後すぐに検索順位の大幅な変動がないかをチェックし、影響を受けたページやキーワードを洗い出します。その上で、Googleの公式ガイドラインや最新のSEOベストプラクティスに基づき、コンテンツの質やサイトの技術的側面を見直すことが重要です。

この緊急チェックは、長期間のトラフィック減少を防ぎ、復旧への道筋を早期に描くための鍵となります。専門家の分析や信頼性の高いSEO情報を参考にしながら対応しましょう。

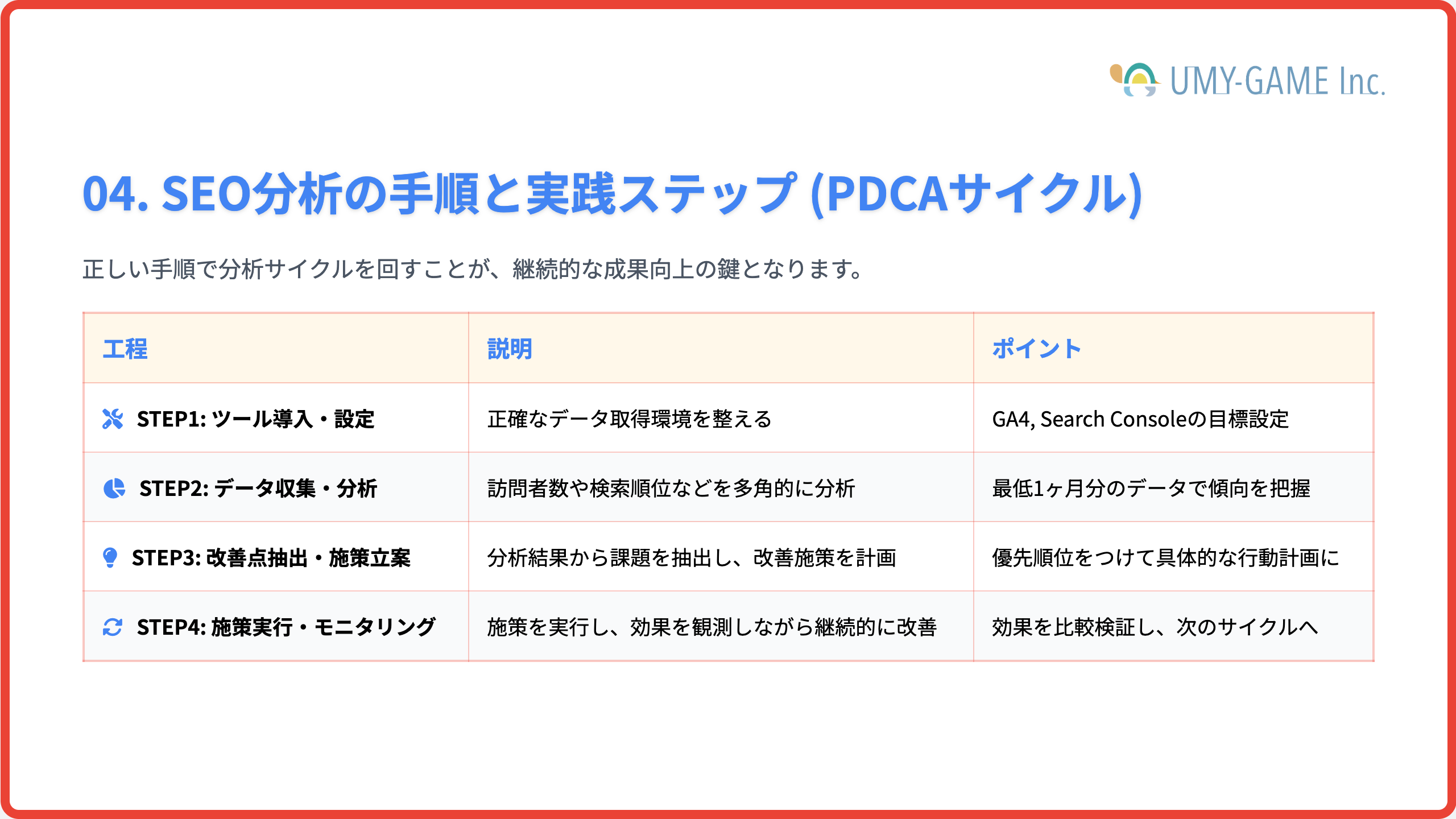

SEO分析の手順と実践ステップ

STEP1:効果測定ツールの導入と設定

SEO効果測定を始めるには、まず適切な効果測定ツールを導入し、正しく設定することが不可欠です。代表的なツールとしてはGoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールがあり、これらは無料で利用できて基本的なデータを網羅できます。

導入後は、目標設定やトラッキングコードの埋め込み、フィルタ設定などを行い、サイトの訪問者数や検索キーワード、流入経路を正確に把握できる状態にすることが重要です。こうした初期設定は後の分析の信頼性を左右するため、公式ヘルプや公的機関のガイドラインを参考に正確に進めましょう。

STEP2:データ収集と分析

効果測定ツールの設定が完了したら、一定期間データを収集します。期間は最低でも1ヶ月程度が推奨され、季節変動やキャンペーンの影響を考慮する必要があります。収集したデータの分析では、訪問者数の推移や検索キーワードの順位変動、直帰率や滞在時間などユーザー行動の指標を確認しましょう。

これらの指標はSEOの成果を多角的に評価するために必要です。特に検索順位と流入数の関連性を把握することが、効果的な改善策を見出す鍵となります。

専門用語は、例えば「直帰率」は「訪問者が最初のページだけ見て離脱する割合」と説明すると理解しやすくなります。

STEP3:改善点の抽出と施策立案

分析結果をもとに、サイトのどこに課題があるかを明確にします。例えば、特定キーワードの順位が低い場合はコンテンツの質や内部リンク構造の見直しが必要かもしれません。ユーザー行動指標で問題がある場合は、ページの読み込み速度改善やモバイル対応の強化が考えられます。

改善点は具体的かつ優先度をつけてリストアップし、実行可能な施策を立案します。施策立案の際は、Googleのウェブマスターガイドラインなど信頼できるソースを参照し、ブラックハットSEOを避け、長期的な効果を狙うことが大切です。

STEP4:施策実行と継続的モニタリング

策定した施策は計画的に実行し、効果を継続的にモニタリングします。施策実行後は新たにデータを収集し、改善前後の比較を行うことで、どの施策が効果的だったかを判断します。このPDCAサイクルを繰り返すことで、SEOの成果は徐々に向上します。

特に検索エンジンのアルゴリズムは頻繁に変わるため、常に最新の動向をウォッチしながら施策をアップデートする姿勢が必要です。施策の効果測定は、数値だけでなくユーザーの行動変化やサイトの収益貢献度も合わせて評価するとよいでしょう。

<SEO効果測定の手順フロー>

| 工程 | 説明 |

|---|---|

| STEP1 | 効果測定ツールの導入・設定を行い、正確なデータ取得環境を整える |

| STEP2 | 一定期間データを収集し、訪問者数や検索順位などを多角的に分析する |

| STEP3 | 分析結果から課題を抽出し、優先度をつけて改善施策を計画する |

| STEP4 | 施策を実行し、効果をモニタリングしながら継続的に改善を図る |

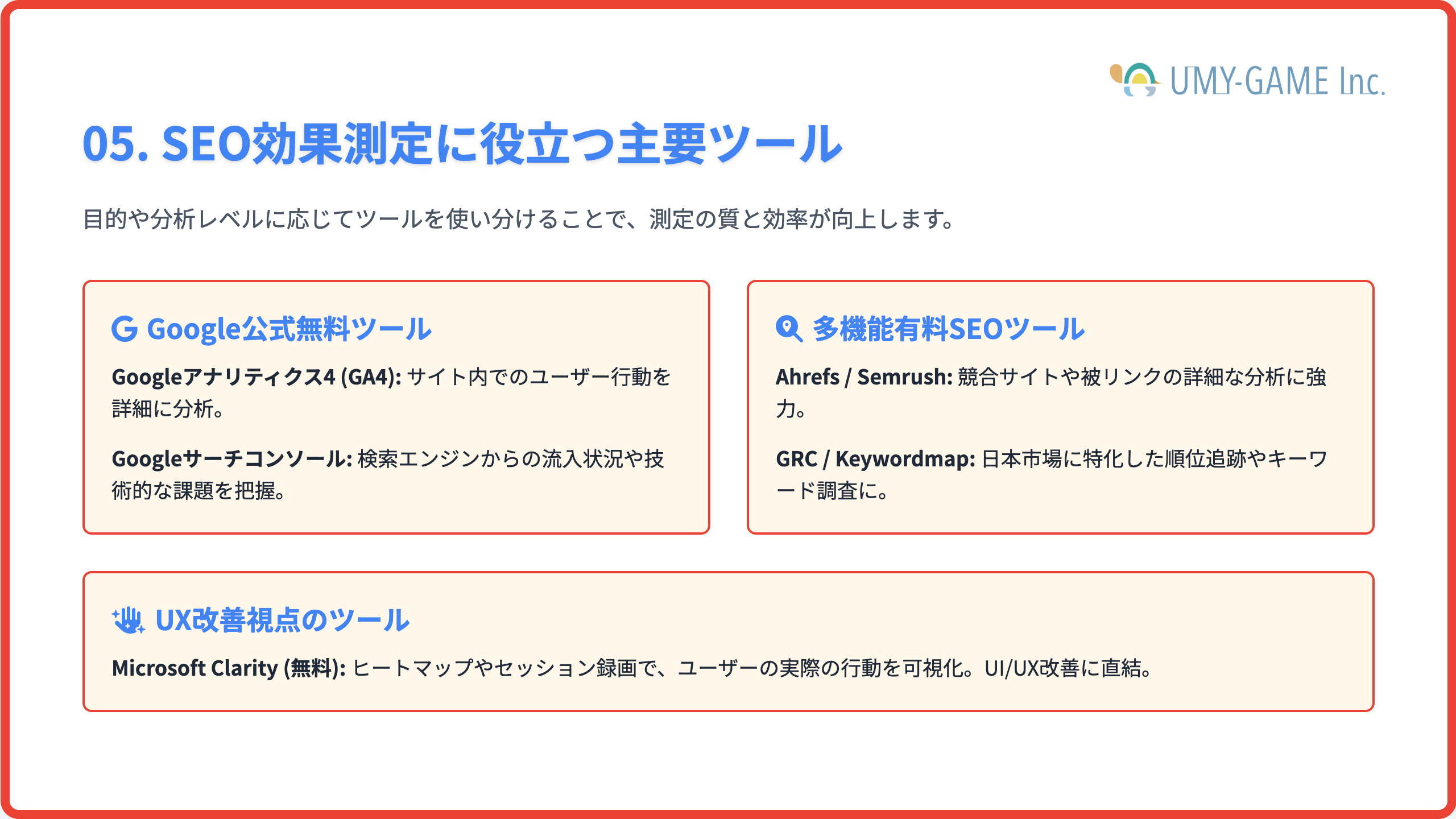

SEO効果測定に役立つ主要ツール

SEO効果測定方法として重要な各種ツールは、それぞれ異なる視点からWebサイトのパフォーマンスを分析できる特徴があります。

無料で導入できるものから、競合調査や戦略設計に特化した有料ツールまで多様に存在しており、目的や分析レベルに応じた使い分けが成果に直結します。以下では、SEO施策の評価や改善に役立つ代表的なツールを解説します。

Googleアナリティクス 4(GA4)

Googleアナリティクス 4(GA4)は、Googleが提供するアクセス解析ツールで、ユーザーの行動を多角的にトラッキングできるのが特徴です。

従来のページビュー中心の分析から進化し、イベントベースのデータ収集が可能となったことで、ボタンのクリックやスクロール、ページ遷移など、詳細なユーザーの動きを取得できます。

これにより、訪問者がWebサイト上でどのように行動しているかを具体的に把握し、どのコンテンツが効果的か、どの導線が離脱の原因かを明確にできます。ユーザー属性のセグメント分析やカスタムレポートも充実しており、SEO施策の影響をより精緻に評価することができます。

無料で利用できる点も導入のしやすさとして大きなメリットです。

Googleサーチコンソール

Googleサーチコンソールは、検索エンジンからの流入状況をダイレクトに確認できるツールで、SEO効果測定において不可欠な存在です。

検索キーワードごとの表示回数、クリック数、平均掲載順位などを詳細に把握できるため、どのキーワードが効果を生んでいるか、逆に改善が必要なキーワードは何かを明確にできます。

さらに、クロールエラーやインデックス未登録のページ、モバイルユーザビリティの問題点など、検索パフォーマンスに影響を与える技術的な課題も検出可能です。

Googleからの公式ツールでありながら無料で利用でき、SEO実務の起点となる情報源として多くの企業に活用されています。

Ahrefs/GRC/Semrush/Keywordmap

競合分析やキーワード戦略を強化したい場合には、有料の専用SEOツールの導入が効果的です。

たとえば Ahrefs や Semrush は、被リンク分析やドメイン評価、キーワード調査など、広範なデータを網羅しており、競合サイトのSEO施策やトレンドの可視化が可能です。検索ボリュームや難易度スコア、ランキング履歴なども取得できるため、新たな施策立案の根拠として活用できます。

GRC は日本市場に特化した検索順位追跡ツールで、日々の順位変動を手軽に把握できる点が評価されています。

Keywordmap は、キーワードの関連性や検索意図の分析、コンテンツ設計支援に強みを持ち、SEO戦略の初期設計段階で活用されるケースが多いです。

これらのツールは費用はかかるものの、データの信頼性と網羅性に優れており、SEO効果測定の精度向上に大きく貢献します。

Microsoft Clarity(UX改善視点)

Microsoft Clarityは、SEOの補完的な観点としてUX(ユーザーエクスペリエンス)を可視化するツールです。ヒートマップ機能により、どこがクリックされたか、どの領域が注視されているかといった情報を直感的に把握できます。

また、ユーザーのセッション録画機能では、実際の操作フローや離脱ポイント、スクロールの途中での停止など、リアルな行動パターンが明らかになります。

これにより、SEOで流入したユーザーがどのような体験をしているのかを可視化し、UI改善や導線の最適化に活かすことができます。無料で導入できる点も中小企業や個人事業主にとって大きな利点です。

KPI設定のポイントと業界別の測定例

SEOの効果を最大化するためには、最初に明確なKPI(重要業績評価指標)を設定することが不可欠です。

ここでは、KPI設定時に押さえるべき視点と、業界別の代表的な指標、さらによくある失敗とその改善策について詳しく解説します。

KPI設定の考え方(CV重視か、トラフィック重視か)

SEO効果測定の方法を検討する際、まずは企業や事業の目的に合わせてKPI(重要業績評価指標)を設定することが不可欠です。特に、コンバージョン(CV)重視かトラフィック(訪問者数)重視かによって、選定する指標や分析手法が大きく変わります。

CV重視の場合は、問い合わせ件数や購入数など、実際の成果に直結する指標を中心に設定します。一方で、トラフィック重視の場合は、ページビューやユニークユーザー数など、サイトへの訪問状況を重視します。

この違いの背景には、企業のマーケティング戦略やフェーズが影響しています。例えば、新規顧客の認知拡大を目指す初期段階ではトラフィック重視が効果的です。対して、既存顧客の購買促進やリード獲得に注力する場合はCV重視が望ましいでしょう。

さらに、SEOの特性上、トラフィック増加は中長期的にCV増加につながることも多いため、両者のバランスを取ることも重要です。

KPI設定における数値目標の重要性

また、KPI設定の際は具体的で測定可能な数値目標を設けることが求められます。例えば「月間CV数を20%増加させる」「直帰率を10%以下に抑える」など、達成度が明確になる指標にします。

これにより、施策の効果を定量的に評価しやすくなり、改善策の検討も円滑に進みます。信頼できるデータソースとしては、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを参考にしましょう。

業界別の効果測定例(歯科医院・BtoB企業・ECサイトなど)

各業界によって、SEO効果測定の方法や重視すべきKPIは異なります。以下に代表的な業界別のKPI設計例を紹介します。

歯科医院の場合

歯科医院の場合、予約件数や電話問い合わせ数など、実際の来院につながるCVを重視する傾向があります。ウェブサイトの訪問数も重要ですが、最終的には患者獲得が目的です。

SEO施策としては、「地域名+歯科医院」のキーワードでの検索順位や、Googleマイビジネスの閲覧数・クチコミ数も重要な指標となります。

BtoB企業の場合

BtoB企業においては、リード獲得や資料請求、問い合わせフォームの送信数が主要なCV指標です。トラフィックは質の高い訪問者を増やすための前段階として捉えられ、業界特有の専門用語や技術用語を含むキーワードの順位も分析対象となります。

例えば、製造業向けのSEOでは製品名や技術仕様を含む検索クエリの動向を追うことが効果的です。

ECサイトの場合

ECサイトの場合は、売上高や購入率、カート投入率などのCV指標が最も重要です。トラフィックの増加も売上に直結しやすいため、訪問者数の増減も注視します。

さらに、ページごとの離脱率や平均購入単価、リピート率など多角的なKPIを設定することが効果的です。SEO効果測定では、特に商品名やカテゴリ名の検索順位推移をモニタリングし、キャンペーンや季節変動との関連を分析します。

よくある失敗例と改善アドバイス

SEO効果測定に取り組む際、陥りやすい失敗を回避することが成果向上のカギとなります。

誤った指標に注目している

SEO効果測定において、最も多い失敗の一つは誤った指標に注目してしまうことです。例えば、単にアクセス数やページビューの増加だけを成果と捉えるケースが見受けられます。

しかし、アクセス数が増えても、コンバージョンや滞在時間が伸びなければ、本質的なSEO効果とは言えません。これは指標の選定基準が曖昧であることが原因です。

正しい指標を選ぶためには、自社のビジネス目標と連動したKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。たとえば、ECサイトなら購入数や購入率、情報サイトなら直帰率や平均滞在時間がより適切な指標となります。

Googleが提供するGoogle AnalyticsやSearch Consoleのデータを活用し、複数の指標を組み合わせて全体像を把握することが推奨されます。

SEO効果測定方法の精度を高めるためには、単一指標に依存せず、ユーザー行動や検索順位の変動、サイトの技術的な健全性など複数角度から評価する必要があります。これにより、改善すべきポイントを的確に見極めることが可能になります。

ツールを使いこなせていない

SEO効果測定に利用されるツールは多種多様ですが、多くの企業で「導入はしたが活用できていない」現状があります。ツールは単にデータを収集するだけでなく、分析結果を理解し、意思決定に反映させるための操作スキルが必要です。

例えば、Google Analyticsの高度なフィルタやセグメント機能を使いこなせなければ、表面的な数字しか見えず、改善案の立案が難しくなります。

ツールの活用不足の背景には、教育や研修の不足、担当者のリソース不足が挙げられます。導入時に使い方のマニュアルを整備し、定期的な勉強会や外部講師の活用を検討することが効果的です。

また、解析ツールの設定を適切に行わなければ、誤ったデータが蓄積されるリスクもあります。たとえば、トラッキングコードの設置ミスやフィルタ設定の不備により、正確な計測ができていないケースも報告されています。

さらに、複数ツールを連携させてデータを総合的に分析するスキルも重要です。たとえば、Search Consoleでの検索クエリ分析とAnalyticsのユーザー行動を組み合わせると、より深いインサイトが得られます。こうした運用体制の整備が、ツールの真価を引き出す鍵となります。

分析だけで改善に活かせていない

SEO効果測定は単なるデータ収集と分析で終わってしまうことも多いですが、最大の課題は「改善に活かせていない」点です。分析結果を放置していては、どんなに優れたデータでも意味がありません。

原因としては、分析担当者と実務担当者の連携不足や、改善策の優先順位付けができていないことが挙げられます。

改善を実行に移すためには、分析結果を具体的なアクションプランに落とし込み、PDCAサイクルを回す仕組みづくりが欠かせません。

たとえば、検索順位が下がったキーワードに対してコンテンツの見直しや内部リンクの強化を計画し、実施後に再度効果測定を行う流れです。また、改善案は数値だけでなく、ユーザーの行動や意図を考慮した質的な視点も取り入れることで、より効果的になります。

さらに、組織全体でSEO改善の重要性を共有し、定期的に成果と課題を報告する体制を整えることが望ましいです。こうした取り組みがあることで、分析結果が現場の具体的な施策に繋がり、継続的な成果向上が期待できます。

まとめ

SEO効果測定の方法を理解し、適切に実践することは、Webマーケティングの成果を最大化する鍵です。

まず、アクセス解析ツールや検索順位チェックツールを活用し、具体的な数値データを把握しましょう。次に、目標設定を明確にし、トラフィックやコンバージョン率の変動を定期的に評価することが重要です。

これにより、施策の改善点が見えやすくなり、効率的なSEO対策が可能になります。最新のデータや公的機関の情報も活用し、信頼性の高い分析を心がけましょう。SEO効果測定は継続的なプロセスであり、地道な改善の積み重ねが成果につながります。